Kann ein einziges zerbrochenes Fenster den Verfall eines ganzen Viertels einleiten, und kann Toleranz gegenüber kleinen Vergehen zur gesellschaftlichen Degeneration führen? Befürworter der Broken-Windows-Theorie glauben, dass dies durchaus möglich ist.

Laut dieser Theorie herrscht in allen sozialen Gruppen ein starker Konformismus – das heißt, die meisten Menschen übernehmen die Meinung der Gruppe, selbst wenn diese falsch ist. Stellen Sie sich nun eine Gesellschaft vor, in der regelmäßig Gesetzesverstöße geschehen, deren Folgen nicht beseitigt werden und die Täter straffrei bleiben. Immer mehr Menschen übernehmen dieses Verhaltensmuster: Wenn andere dürfen, warum dann nicht ich? Neben einem zerbrochenen Fenster wird zwangsläufig ein weiteres folgen. Und umgekehrt: In einer Gesellschaft, in der Ordnung konsequent aufrechterhalten und als soziale Norm gilt, wird die Zahl der Verstöße abnehmen. Aus psychologischer Sicht versucht die Broken-Windows-Theorie zu erklären, wie die Umgebung die Wahrnehmung von Normen beeinflusst und das Verhalten des Einzelnen prägt.

Es gibt überzeugende Argumente sowohl für als auch gegen diese Theorie. In diesem Artikel analysieren wir die Vor- und Nachteile und versuchen zu verstehen, ob die Broken-Windows-Theorie tatsächlich viele gesellschaftliche Entwicklungen erklären kann und zu ihrem Nutzen angewendet werden sollte.

Kern und Anwendung der Broken-Windows-Theorie

Die Theorie wurde von den US-amerikanischen Politikwissenschaftlern und Kriminologen George Kelling und James Wilson formuliert. 1982 veröffentlichten sie einen Artikel, in dem sie die Idee erklärten: Wenn eine Umgebung Anzeichen von Verwahrlosung aufweist (z. B. zerbrochene Fenster, Müll, viele Gesetzesverstöße),signalisiert dies den Mitgliedern der Gesellschaft, dass keine Ordnung herrscht. Dies wiederum begünstigt ernsthaftere Verbrechen und antisoziales Verhalten. Mit anderen Worten: Das Fehlen von Ordnung erzeugt eine Atmosphäre der Straflosigkeit, die zu weiteren Verstößen anstiftet.

Das zerbrochene Fenster ist in diesem Zusammenhang eine Metapher für jede offensichtliche Abweichung von sozialen oder rechtlichen Normen. Dazu zählen zum Beispiel:

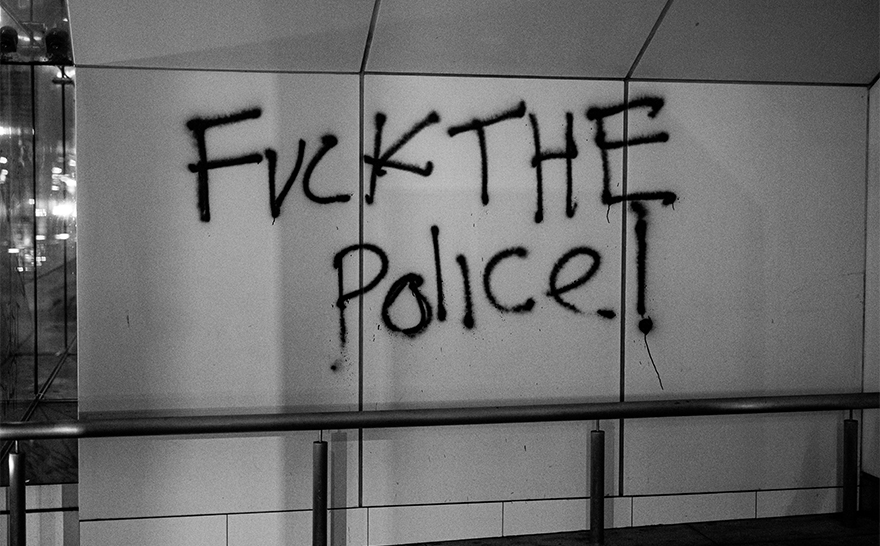

- Graffiti und obszöne Schriftzüge an Wänden;

- Vandalismus, Zerstörung privaten und öffentlichen Eigentums – zerstoßene Reifen, kaputte Ampeln usw.;

- nicht beseitigter Müll und Tierkot auf Straßen;

- Falschparken von Fahrzeugen;

- laute Musik in der Nacht;

- Alkoholkonsum und antisoziales Verhalten im öffentlichen Raum;

Die Autoren argumentierten, dass in solchen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass weitere Regelverstöße oder andere Vergehen begangen werden – was zu größerem sozialen Druck und einem unsicheren Klima in der Gemeinschaft führt. Gesetzestreue Bürger, die Steuern zahlen, sich an Gesetze halten und fremdes Eigentum respektieren, ziehen dann eher in respektablere Gegenden um, was zu sinkenden Immobilienpreisen und dem Rückzug von Unternehmen führt. Dieser Prozess geschieht nicht sofort – er kann sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen.

Nach Ansicht der Autoren funktioniert die Theorie auch in die andere Richtung. Durch rechtzeitige Straßen- und Fassadenreparaturen, die Schaffung und Pflege öffentlicher Räume sowie durch mehr Kontrolle der öffentlichen Ordnung kann die Kriminalitätsrate gesenkt und ein Viertel lebenswerter gestaltet werden.

Gegen Ende des letzten Jahrhunderts wurde die Broken-Windows-Theorie in vielen Stadträten der USA (und darüber hinaus) populär und beeinflusste die Mittelverteilung deutlich. Kommunen waren bereit, mehr Geld für Stadtgestaltung, Beleuchtung, Fassadenreparaturen, Graffitientfernung, Müllbeseitigung, Parksanierung, Sportanlagen, öffentliche Bibliotheken usw. bereitzustellen. Viele Städte verfolgten eine „Null-Toleranz“-Politik gegenüber kleinen Vergehen – illegalem Straßenhandel, Betteln, Rowdytum oder vernachlässigtem Eigentum. Dafür wurden teils spezielle Polizeiprogramme entwickelt. Um Problemviertel zu revitalisieren, wurden Fonds eingerichtet und lokale Unternehmen erhielten Fördermittel. Diese Politik veränderte das Stadtbild vieler Gegenden spürbar und machte sie lebenswerter.

Das wohl bekannteste Beispiel für die Anwendung der Broken-Windows-Theorie ist New York unter den Bürgermeistern Giuliani und Bloomberg. Die Behörden erklärten kleinen Vergehen den Kampf, die zuvor weitgehend ignoriert worden waren. Innerhalb weniger Jahre sank die Gesamtkriminalität deutlich – nicht nur Kleindelikte, sondern auch schwere Verbrechen wie Raub und Mord.

Die Theorie fand auch Anwendung in der Unternehmenswelt. In den 1990er Jahren verschärften viele Unternehmen die Disziplin, führten strenge Dresscodes und Sanktionen für Unpünktlichkeit ein. Die Ergebnisse waren gemischt und natürlich von vielen Faktoren abhängig, doch einige Führungskräfte führten ihren Erfolg auf die verschärften Regeln zurück.

Experimente zur Bestätigung der Theorie

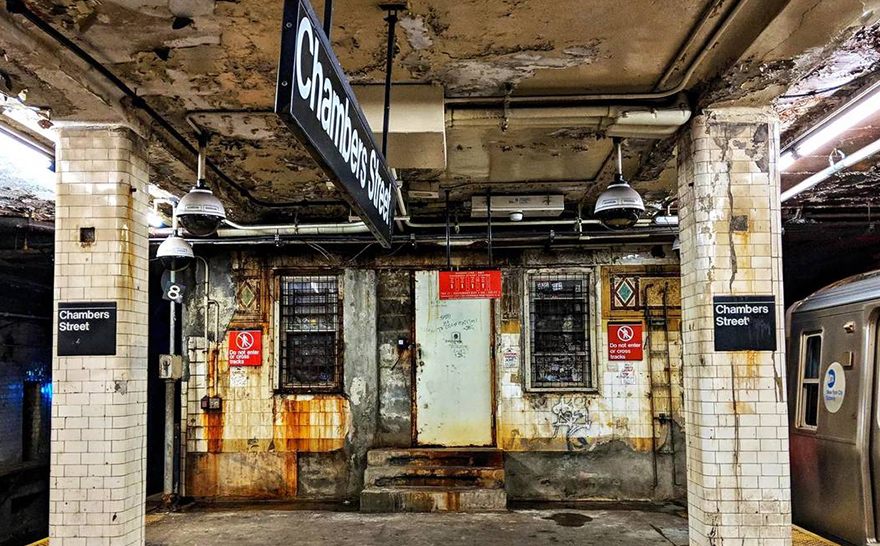

James Wilson und George Kelling beobachteten New Yorker U-Bahn-Stationen und stellten fest, dass schmutzige, mit Graffiti übersäte Stationen mehr Kleinkriminelle und Regelbrecher anzogen als andere. Als man begann, diese Stationen zu säubern, Graffiti zu entfernen und Schwarzfahrer zu bestrafen, sank die Kriminalität deutlich.

Kelling und Wilson waren nicht die ersten, die einen Zusammenhang zwischen visuellem Erscheinungsbild und antisozialem Verhalten vermuteten. Sie stützten sich auf frühere Studien, insbesondere auf ein Experiment des amerikanischen Psychologen Philip Zimbardo. Dieser stellte zwei identische Autos ohne Kennzeichen in zwei sehr unterschiedliche Wohnviertel: das wohlhabende Palo Alto (Kalifornien) und das gefährliche New Yorker Viertel Bronx. In der Bronx wurde das Auto innerhalb weniger Minuten ausgeschlachtet. In Palo Alto blieb es eine Woche lang unberührt – bis Zimbardo ein Fenster einschlug. Innerhalb eines Tages wurde auch dieses Auto vollständig zerlegt. Daraus schloss Zimbardo, dass visuelle Signale tatsächlich die Neigung zu Normverstößen verstärken können. Das zerbrochene Fenster signalisierte, dass hier keine Ordnung herrscht und antisoziales Verhalten akzeptiert wird.

2008 führte ein Team um Kees Keizer in den Niederlanden eine Reihe interessanter Experimente durch. Zum Beispiel wurde an einem Fahrradparkplatz ein Schild mit dem Verbot von Wandmalereien angebracht und an jedes Fahrrad ein Werbezettel geheftet. Die Radfahrer hatten zwei Optionen: den Zettel mitnehmen oder ihn liegen lassen (Mülleimer wurden bewusst entfernt). Wenn die Wände sauber waren und keine Graffiti zu sehen waren, warfen nur 32 % den Zettel weg. In einer anderen Situation waren die Wände beschmiert, der Verbotshinweis also offensichtlich missachtet – dann verhielten sich bereits 69 % unachtsam. Die Verletzung einer Regel führte also dazu, dass auch andere Regeln ignoriert wurden – wie das Sauberhalten öffentlicher Orte.

Kritik und Widerlegungen

Die Broken-Windows-Theorie hat das Stadtmanagement in vielen Ländern stark beeinflusst. Dennoch wurde sie aus mehreren Gründen berechtigterweise kritisiert:

- Vor allem wurden die Ergebnisse vieler Experimente in Zweifel gezogen. Zahlreiche Studien konnten keinen eindeutigen Kausalzusammenhang zwischen Verwahrlosung und Kriminalitätsrate nachweisen. Beide Phänomene können korrelieren, aber dennoch von anderen Faktoren abhängig sein – etwa vom Einkommensniveau der Bevölkerung.

- Praktische Anwendungen der Theorie beinhalten zwangsläufig viele Variablen (wirtschaftliche, demografische, technologische Veränderungen),die sich nicht isolieren lassen. Daher ist der tatsächliche Effekt der Theorie schwer messbar.

- Die „Null-Toleranz“-Politik diente als Rechtfertigung für harte und teils rechtswidrige Polizeieinsätze – vor allem gegen ethnische Minderheiten. Das erhöhte das soziale Spannungsniveau und führte zu einem massiven Vertrauensverlust in die Polizei.

- Massive Festnahmen wegen kleiner Vergehen überlasteten das Justizsystem und führten zu einer Zunahme der Inhaftierungen.

- Die Theorie konzentriert sich auf Symptome und „überdeckt“ lediglich Probleme, bietet jedoch keine Lösungen für die eigentlichen Ursachen von Kriminalität – wie mangelhafte Bildung, Wohnungsnot oder Arbeitslosigkeit.

Viele Forscher sind der Ansicht, dass die Broken-Windows-Theorie nie über stichhaltige wissenschaftliche Belege verfügte. So führte beispielsweise eine Forschungsgruppe der Northeastern University einen Meta-Analyse von über hundert Studien durch – und fand keinerlei Beweise für die Theorie. Dafür jedoch systematische methodische Mängel in jenen Studien, die angeblich Beweise liefern.

Ein besonders heikler Punkt ist die Auswirkung der Theorie auf die rassische Ungleichheit. Allein in New York wurden im Rahmen solcher Polizeiprogramme Millionen Menschen gestoppt, 87 % davon waren Latinos oder Afroamerikaner. So wurde die präventive Ordnungspolitik zu einem Instrument der Diskriminierung ganzer ethnischer Gruppen und führte zu massiven Protesten.

Was wirklich wirkt

Trotz der Kritik bleibt die Broken-Windows-Theorie ein einflussreiches Konzept im Stadtmanagement und in der öffentlichen Ordnungspolitik. Natürlich erhöhen gepflegte öffentliche Räume den Komfort und wirken sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen aus. Doch reicht das aus, um tatsächlich die Kriminalitätsrate zu senken?

Viele Wissenschaftler sehen vielmehr schlechte wirtschaftliche Rahmenbedingungen als Hauptursache für steigende Kriminalität. Zum Beispiel konnte diese Studie der University of Texas einen klaren Zusammenhang zwischen Kriminalität, Arbeitslosigkeit, fehlenden finanziellen Ressourcen und dem Mangel an legalen Aufstiegsmöglichkeiten nachweisen.

Schaut man sich New York genauer an, zeigt sich: Der Rückgang der Kriminalität seit den 1990er Jahren korreliert stark mit dem Einkommensanstieg, dem Rückgang der Armutsquote und der Arbeitslosigkeit. Offensichtlich begehen Menschen, die genug verdienen, um ihre Bedürfnisse zu decken, deutlich seltener Verbrechen. Auffällig ist auch, dass die Kriminalitätsrate weiter sank, selbst nachdem die Maßnahmen zur Ordnungskontrolle zurückgefahren wurden – was der Theorie zufolge eigentlich nicht hätte passieren dürfen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Schaffung sicherer öffentlicher Räume ist zweifellos ein wichtiger Faktor für gesellschaftliche Entwicklung. Doch visuelle Signale und Toleranz gegenüber kleinen Vergehen sollten nicht als Hauptursachen für Kriminalität betrachtet werden. Die Popularität der Broken-Windows-Theorie beruht eher auf ideologischen als auf wissenschaftlich fundierten Argumenten.