Может ли с одного разбитого окна начаться запустение целого района, а толерантность к мелким преступлениям привести к деградации общества в целом? Сторонники теории разбитых окон считают, что это вполне возможно.

Согласно этой теории, во всех социальных группах наблюдается мощный конформизм, то есть большинство людей принимают мнение группы, даже если это мнение ошибочно. Теперь представьте общество, в котором постоянно совершаются правонарушения, их последствия не устраняются, а виновные не наказываются. Все больше людей будет перенимать такую же модель поведения: ведь если можно другим, то почему нельзя мне? Рядом с разбитым окном неизбежно появится еще одно разбитое окно. И наоборот: в обществе, где порядок строго поддерживается и является общественной нормой, правонарушений будет становится все меньше. С точки зрения психологии теория разбитых окон пытается объяснить, как окружающая среда формирует восприятие норм и влияет на поведение человека.

Веские аргументы есть как у сторонников, так и у критиков этой теории. В этой статье мы постараемся разобраться во всех «за» и «против» и понять действительно ли теория разбитых окон может объяснить многие аспекты развития общества и быть применена для его блага.

Суть и применение теории разбитых окон

Окончательно оформили теорию американские ученые в области политической науки и криминологии Джордж Келлинг и Джеймс Уилсон. В 1982 году они опубликовали статью, в которой объяснили идею: если в среде есть признаки запущенности (например, разбитые окна, мусор, множество правонарушений),то это создает сигнал для всех членов общества, что порядок не поддерживается. А это в свою очередь способствует росту числа более серьезных преступлений и асоциального поведения. Иначе говоря, отсутствие порядка порождает атмосферу безнаказанности, которая подталкивает к все большим нарушениям.

Разбитое окно в данном случае является метафорой, которая подразумевает любое явное отклонение от установленных социальных и правовых норм. Это могут быть:

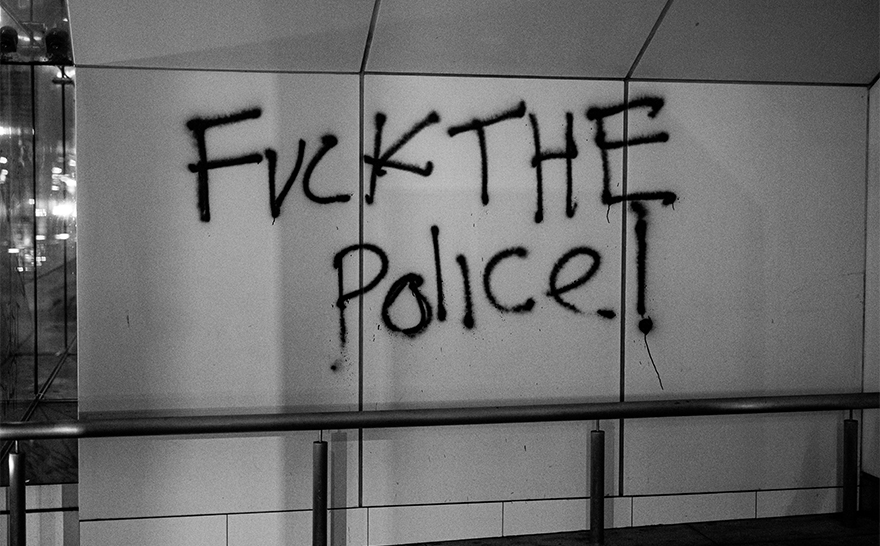

- граффити и неприличные надписи на стенах;

- вандализм, повреждение частного и общественного имущества – спущенные шины, испорченные светофоры и т.д.;

- неубранный мусор и фекалии животных на улицах;

- неправильная парковка автомобилей;

- громкая музыка в ночные часы;

- распитие алкоголя и антисоциальное поведение в общественных местах;

Авторы утверждали, что в таких условиях значительно повышается вероятность совершения аналогичных или других нарушений, из-за которых увеличивается градус социального напряжения и атмосфера в комьюнити становится небезопасной. Добропорядочные граждане, живущие по правилам (оплачивают налоги, следуют нормам закона, уважают чужое имущество),будут переезжать в более респектабельные районы, что приведет к снижению стоимости недвижимости и уходу бизнеса. Это происходит не мгновенно - такой процесс может растягиваться на годы и даже десятилетия.

По мнению авторов, теория работает и в обратную сторону. Благодаря своевременному ремонту дорог и фасадов, созданию и обустройству общественных мест, усилению контроля правопорядка можно добиться снижения криминогенной ситуации и сделать район более благополучным.

В конце прошлого века теория разбитых окон стала довольно популярной во многих городских советах США (и не только) и значительно повлияла на распределение бюджетов. Местные советы стали гораздо охотнее выделять средства на городской дизайн, ремонт освещения и фасадов, закрашивание граффити, уборку мусора, благоустройство парков, создание спортивных объектов, общественных библиотек и т.д. Многие муниципалитеты ввели политику «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям – нелегальной торговле, попрошайничеству, хулиганству, заброшенным объектам имущества. Иногда для этого даже разрабатывались специальные полицейские программы. Для «оживления» проблемных районов создавались специальные фонды, локальному бизнесу выдавались гранты для развития. Такая политика действительна преобразила визуальный облик многих районов и сделала их более удобными для жизни.

Наверное, самым знаменитым примером применения теории разбитых окон на практике является Нью-Йорк при мэрах Джулиани и Блумберге. Власти объявили войну мелким правонарушениям, на которые раньше никто особо не обращал внимания. За несколько лет такой политики общее количество преступлений действительно существенно снизилось, причем не только мелких правонарушений, но и таких тяжелых преступлений как грабежи и убийства.

Свое применение теория нашла и в корпоративной среде. В 1990-х многие предприятия усилили дисциплину, ввели строгий дресс-код и штрафы за опоздания. Результаты были противоречивыми и, конечно, зависели от многих факторов, но это не помешало некоторым руководителям связать успехи именно с ужесточением контроля и введением строгих правил для работников.

Эксперименты, подтверждающие теорию

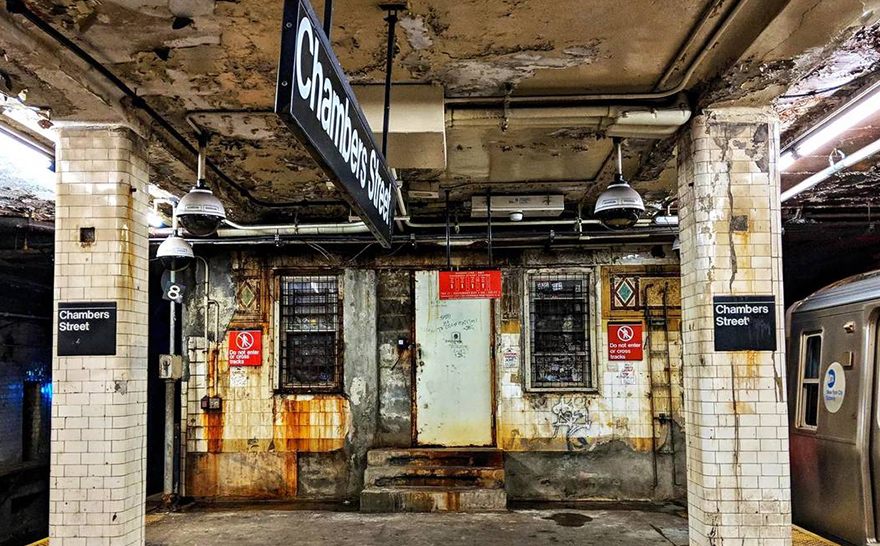

Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг наблюдали за станциями метрополитена Нью-Йорка и выяснили, что грязные и покрытые граффити станции привлекали больше мелких преступников и нарушителей, чем другие. Когда же такие станции стали приводить в порядок – убирать мусор, закрашивать граффити и штрафовать за безбилетный проезд, уровень преступности значительно снижался.

Келлинг и Уилсон были не первыми, кто предположил взаимосвязь визуального благополучия и антисоциального поведения. В своей работе они опирались на предыдущие исследования, в частности на результаты эксперимента американского психолога Филиппа Зимбардо. Психолог оставил два одинаковых автомобиля без номеров в очень разных по уровню жизни районах: благополучном Пало-Альто в Калифорнии и небезопасном Бронксе Нью-Йорка. В Бронксе машина очень быстро исчезла – ее начали разбирать на запчасти буквально через несколько минут. В престижном комьюнити Пало-Альто автомобиль простоял нетронутым неделю. Но после того, как Зимбардо разбил в нем окно, автомобиль за сутки разобрали на детали. Это позволило Зимбардо предположить, что под влиянием визуальных сигналов действительно может усиливаться тяга к нарушению социальных норм. Разбитое окно автомобиля дало окружающим сигнал, что порядок здесь не поддерживается и антисоциальное поведение приемлемо.

В 2008 году ученые из Нидерландов во главе с Кесом Кейзером провели серию интересных экспериментов. Например, на велосипедной парковке устанавливали знак, запрещающий рисунки на стенах, а к каждому велосипеду прикрепляли рекламную листовку. У берущего велосипед человека было две опции – забрать листовку с собой либо бросить ее на парковке (урны были специально убраны). В ситуации, когда первичный порядок был соблюден и стены на парковке были чистыми, лишь 32% выбросили листовку, а остальные забрали ее с собой. В другой ситуации стены были исписаны граффити, то есть был явно нарушен запрещающий знак. И вот тогда некультурно повели себя уже 69% людей. Таким образом нарушение одного запрета стало серьезным стимулом для нарушения общепринятой нормы – не мусорить в общественном месте.

Критика и опровержения

Теория «разбитых окон» оказала огромное влияние на городское управление и благоустройство во многих странах мира. Тем не менее она часто подвергалась обоснованной критике по ряду причин:

- В первую очередь под сомнение были поставлены результаты экспериментов. Многие исследования не подтвердили четкой причинно-следственной связи между визуальной «запущенностью» и уровнем преступности района. Оба явления действительно могут коррелировать, но это не мешает им обоим зависеть от других факторов, а не друг от друга. Например, от уровня доходов населения.

- Практические результаты применения теории неизбежно включали огромное множество переменных (за время внедрения происходили экономические, демографические, технологические изменения),отделить которые невозможно. Таким образом становится невозможно оценить чистый эффект от внедрения улучшений согласно теории разбитых окон.

- Политика «нулевой терпимости» к правонарушениям служила оправданием для жестоких и часто неправомерных действий полиции, особенно по отношению расовым меньшинствам. Это усилило социальное напряжение и вызвало резкий рост недоверия к полиции.

- Массовые аресты за мелкие правонарушения привели к резкому увеличению нагрузки на судебную систему, а также к увеличению числа заключенных.

- Теория сосредоточена на симптомах и просто предлагает маскировку проблем, но не предлагает решений для борьбы с коренными причинами преступности – плохим образованием, недоступностью жилья, безработицей и т.д.

Многие исследователи считают, что теория «разбитых окон» никогда не имела серьезных научных доказательств. Например, ученые из Northeastern University выполнили мета-анализ более сотни исследований на эту тему и не обнаружили доказательств теории. Зато обнаружили системные методологические проблемы в исследованиях, которые якобы теорию подтверждают.

Отдельным вопросом является влияние теории разбитых окон на расслоение общества по расовому признаку. Только в Нью-Йорке в рамках подобных полицейских программ были остановлены миллионы людей, 87% которых были латиносами или афроамериканцами. Так политика превентивного правопорядка привела к расовой дискриминации и нарушению гражданских прав целых национальных групп, что ожидаемо вызвало массовые протесты.

Что же работает на самом деле

Несмотря на критику, теория разбитых окон остается влиятельной концепцией в городском управлении и общественной политике. Конечно, благоустроенные общественные пространства повышают комфорт и это действительно позитивно сказывается на настроении людей. Но настолько ли, чтобы на самом деле снижать количество правонарушений?

По мнению многих ученых именно плохие экономические показатели провоцируют увеличение числа преступлений. Например, в этом исследовании Техасского университета была доказана прямая связь уровня преступности с безработицей, недостатком финансовых ресурсов и отсутствием законных возможностей для достижения успеха.

Если детальнее рассмотреть пример Нью-Йорка, то мы увидим, что снижение уровня преступности начиная с 1990-х очень совпадает с повышением доходов горожан, снижением процента людей, живущих за чертой бедности и общим снижением уровня безработицы. Очевидно, что зарабатывающие достаточно для удовлетворения своих потребностей люди совершают правонарушения намного реже. Показательно, что даже после сворачивания программ по контролю правопорядка уровень преступности продолжил снижаться, хотя по логике теории разбитых окон этого происходить не должно было бы.

Подводя итог можно отметить, что создание безопасной среды однозначно является одним из факторов развития общества, но не стоит рассматривать визуальные сигналы и терпимость к мелким правонарушениям как основные факторы ухудшения криминогенной обстановки. Популярность же теории разбитых окон основана скорее на идеологии, но никак не на научных доказательствах.