Natürlich sind die meisten von uns überzeugt, ein echtes Leben zu führen. Wir erleben Gefühle, verlieben uns, gründen Familien, bauen Karrieren auf, verbringen Zeit mit Freunden – all das kann nicht unwirklich sein. Aber was, wenn unser ganzes ereignisreiches Leben innerhalb eines Computerprogramms abläuft, das nur elektrische Impulse an unser Gehirn sendet? Sicherlich haben Sie gerade an die „Matrix“ der Wachowski-Geschwister gedacht, aber diese Idee ist nicht neu, ihre Wurzeln reichen bis zu den Überlegungen antiker Philosophen zurück.

Heute ist die Frage, ob wir in einer Simulation leben, nicht mehr rein philosophisch. Der Fortschritt der Rechenleistung von Computern und Errungenschaften im Bereich der künstlichen Intelligenz zwingt uns, diese Möglichkeit ernsthaft zu betrachten. Viele von neuronalen Netzen generierte Videos sind inzwischen kaum noch von echten zu unterscheiden, und neue Computerspiele verfügen über so realistische Grafik, wie wir sie uns vor wenigen Jahrzehnten kaum vorstellen konnten. Werden wir in 50 Jahren bei gleichem technologischen Fortschritt in der Lage sein, eine Computersimulation von der Realität zu unterscheiden? Und was, wenn die Menschheit tatsächlich bereits den Punkt erreicht hat, an dem realistische Simulationen möglich sind und wir in einer von ihnen leben?

In diesem Artikel betrachten wir die Argumente für und gegen ein solches Szenario und versuchen, dieses komplexe Thema zu durchdringen.

Ursprünge der Simulationsidee

Platon beschrieb die berühmte Höhlengleichnis etwa 380 v. Chr. Die Gefangenen sehen nur die Schatten der Gegenstände, die hinter ihnen vorbeigetragen werden. Für sie sind diese Schatten die einzige bekannte Realität, und sie wissen nicht, dass ihre Welt nur eine Projektion einer fundamentaleren „wirklichen“ Welt ist. Platon gilt als der Erste, der die Frage stellte: „Können wir sicher sein, dass wir nicht in einer Welt leben, die nur der Schatten von etwas Größerem ist?“

Die Pythagoreer behaupteten, dass alles in der Welt den Gesetzen der Mathematik folgt, und dass hinter den sichtbaren Dingen eine Art Code steckt, der ihren Zustand und ihre Funktionen beschreibt. Viele Philosophen des antiken Griechenlands (Parmenides, Heraklit, Pyrrhon) kamen zu dem Schluss, dass wir die Realität nicht erfassen können, da wir nur durch unsere eigene Wahrnehmung und Erfahrung mit ihr in Berührung kommen. Streng genommen ist also die Welt jedes Menschen individuell und unwirklich, und kann von der objektiven Realität abweichen.

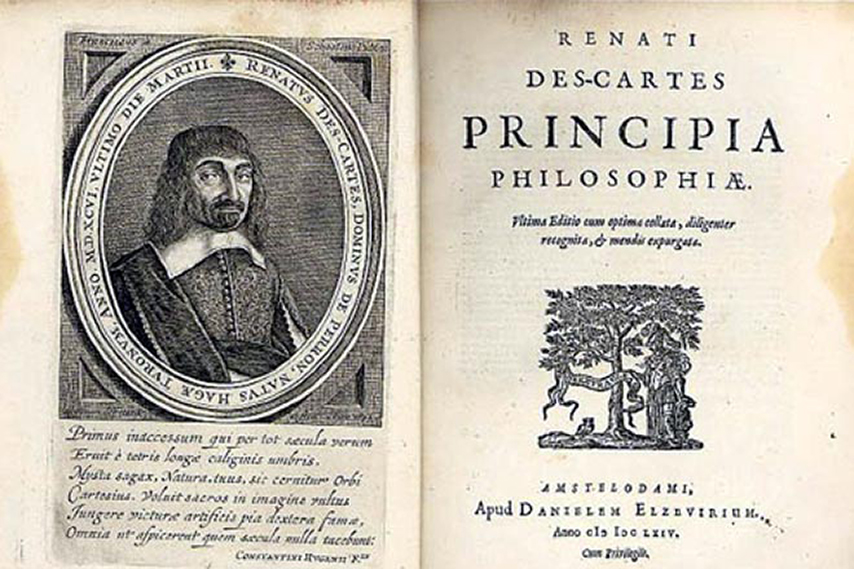

Descartes ging noch weiter. Im 17. Jahrhundert stellte er die Existenz eines Dämons (bösen Genies) vor – eines mächtigen Täuschers, der all unsere Wahrnehmungen fälscht. Descartes meinte, dass wir uns in nichts sicher sein können, wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Wesen unsere Wahrnehmung kontrolliert. Seine Theorie kann bereits als vollwertige Theorie einer künstlichen Welt und als Vorläufer moderner Simulationstheorien betrachtet werden. Der Unterschied besteht nur darin, dass wir heute statt eines Dämons von einer entwickelten künstlichen Intelligenz oder einer zivilisatorischen Vorgängerkultur sprechen.

Die östliche Philosophie entwickelte ähnliche Ideen unabhängig. Im Hinduismus wird die physische Welt als Illusion beschrieben, die die wahre Natur der Realität verbirgt. Im Buddhismus wird die umgebende Welt als bedingte Realität betrachtet, nicht als absolute. Im Taoismus wird angenommen, dass sich die Welt in jedem Moment verändert und jeder Versuch, sie zu beschreiben, bereits eine Verzerrung der Realität darstellt. Der taoistische Philosoph Zhuangzi stellte die Grenzen des Bewusstseins und die Unterscheidung zwischen Traum und Realität mit seinem Paradoxon infrage: „Ich träumte, ich sei ein Schmetterling, und wusste nicht, ob ich Zhuangzi bin, der träumte, ein Schmetterling zu sein, oder ein Schmetterling, der träumt, Zhuangzi zu sein.“

Moderne Formulierung

2003 veröffentlichte der Philosoph der Universität Oxford, Nick Bostrom, die Arbeit „Leben Sie in einer Computersimulation?“. Bostrom glaubt, dass eine der folgenden drei Aussagen unbedingt zutrifft:

- Fortgeschrittene Zivilisationen sterben aus, bevor sie ausreichende Rechenleistung erreichen.

- Selbst wenn sie diese Leistung erlangen, sind sie aus irgendeinem Grund nicht daran interessiert, Simulationen zu erstellen.

- Mit hoher Wahrscheinlichkeit leben wir in einer solchen Simulation.

Die Logik ist einfach. Wenn eine Zivilisation lange genug fortschreitet, wird sie früher oder später Computer entwickeln, die ganze Welten simulieren können. Solche Simulationen könnten zahlreich sein, während „echte“ Zivilisationen nur wenige sind. Dann wird ein zufällig ausgewähltes bewusstes Wesen eher in einer Simulation als in der realen Welt existieren.

Bostroms Argument hat eine mathematische Grundlage. Er verwendet Wahrscheinlichkeitstheorie und appelliert nicht an Emotionen. Dies machte seine Arbeit Gegenstand ernsthafter wissenschaftlicher Debatten und nicht nur philosophischer Überlegungen.

Moderne Befürworter der Hypothese

Bostroms Ideen fanden Anklang bei einflussreichen Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Technologie. Elon Musk äußert sich regelmäßig zu diesem Thema und seine Position ist radikal. Er erklärte, dass unsere Chancen, in der Grundrealität zu leben, sehr gering sind. Musk verweist auf die Geschwindigkeit der Entwicklung von Videospielen: Innerhalb weniger Jahrzehnte haben sie sich von primitive Ping-Pong-Spielen zu realistischen Welten entwickelt. Bald werden wir in der Lage sein, vollständige Simulationen zu erstellen, die von der echten Welt nicht zu unterscheiden sind. Wenn die Menschheit dies bereits geschafft hat, existieren wahrscheinlich unzählige solcher Simulationen.

Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson nimmt eine vorsichtigere Position ein, neigt aber ebenfalls zur Simulationstheorie. Er schätzt die Wahrscheinlichkeit als „ziemlich hoch“ ein, basierend auf Beobachtungen der technologischen Entwicklung. Tyson betont, dass es, wenn der Trend anhält, unmöglich werden wird, Simulation und Realität zu unterscheiden.

Argumente für die Simulationstheorie

Befürworter der Simulationstheorie haben eine Sammlung von Fakten zusammengestellt, die zum Nachdenken anregen.

Physikalische Eigenschaften, die auf eine Simulation hinweisen

Das offensichtlichste Argument ist, dass die physikalischen Parameter genau so eingestellt sind, wie es für die Existenz von Leben notwendig ist. Zum Beispiel würde eine Änderung der Elektronenmasse um nur wenige Prozent das Vorhandensein von flüssigem Wasser und unserer DNA unmöglich machen. Eine Änderung der Gravitationskraft würde die Kernfusion verhindern, wodurch Sterne wie unsere Sonne gar nicht entstehen könnten. Daher glauben viele, dass die wichtigen Parameter unseres Universums im Voraus „eingestellt“ wurden.

Befürworter der Simulationstheorie verweisen auch oft auf den Beobachtereffekt in der Physik. Ein Elektron verhält sich wie eine Welle, solange niemand es beobachtet. Stellt man einen Detektor auf – verhält es sich wie ein Teilchen. Ein klassisches Beispiel aus Computerspielen: Warum Ressourcen verschwenden, wenn der Spieler nicht hinschaut?

Die Lichtgeschwindigkeit ist die absolute Grenze für Informationsübertragung. Jeder Computer hat eine maximale Datenübertragungsrate. Vielleicht sind 300.000 km/s einfach die technischen Spezifikationen der Hardware, auf der unsere Simulation läuft.

Technologischer Fortschritt

In 50 Jahren sind wir von primitiven Pixelspielen zu realistischen Spielwelten gekommen, die auf den ersten Blick nicht von der Realität zu unterscheiden sind. Das Mooresche Gesetz galt etwa 50 Jahre lang, währenddessen sich die Rechenleistung etwa alle zwei Jahre verdoppelte. Quantencomputer versprechen einen Sprung um Größenordnungen. Künstliche Intelligenz beginnt, Inhalte zu erzeugen, die von menschlichen nicht zu unterscheiden sind. Wenn dieser Trend anhält, ist die Schaffung von Simulationsrealitäten nur eine Frage der Zeit.

Aber was, wenn wir in der Lage sind, Simulationen zu erstellen, während wir selbst bereits in einer Simulation leben? Das wäre eine Art Matrjoschka. Simulationen in Simulationen in Simulationen. Statistisch gesehen würden die meisten bewussten Wesen auf tiefen Ebenen einer solchen Rekursion existieren, weit entfernt von der ursprünglichen Realität. Dies erklärt auch die feine Abstimmung der Konstanten: Jede Ebene wird von intelligenten Wesen erschaffen, daher werden die Parameter gezielt für die Entwicklung von Leben ausgewählt.

Befürworter der Simulation weisen auch auf seltsame optische Täuschungen, Déjà-vus und merkwürdige Veränderungen im kollektiven Gedächtnis hin, die auch als Mandela-Effekt bekannt sind.

Wissenschaftliche Untersuchungen und Überprüfungsversuche

2012 schlug eine Gruppe von Physikern unter der Leitung von Martin Savage von der University of Washington konkrete Methoden zur Überprüfung der Simulationstheorie vor. Ihre Idee basiert darauf, dass jede Simulation endlich sein und Grenzen haben muss, sodass es möglich wäre, ihre Spuren in Form von Abweichungen physikalischer Konstanten zu entdecken. Die Forscher vermuteten, dass der Raum in einer Simulation wie ein diskretes Gitter organisiert wäre, ähnlich wie Pixel auf einem Bildschirm. Wenn dies zutrifft, sollten hochenergetische kosmische Strahlen charakteristische Verzerrungen zeigen, wenn sie sich durch ein solches Gitter bewegen. Bislang sind die Ergebnisse uneindeutig. Einige Anomalien wurden tatsächlich festgestellt, lassen sich aber auch durch Astrophysik erklären. Wissenschaftliche Beweise dafür, dass das Universum simuliert ist, gibt es bisher nicht. Gleichzeitig konnte diese Möglichkeit aber auch nicht ausgeschlossen werden. Dank dieser Studie wurde klar, wie detailliert eine solche Simulation sein müsste, wenn sie tatsächlich existierte. Sollte unsere Welt eine Simulation sein, müsste sie von sehr hoher Auflösung sein, jenseits der derzeitigen Entdeckungsmöglichkeiten.

Die Forschung wird jedoch fortgesetzt: Eine Gruppe von Wissenschaftlern untersucht die Möglichkeit, die Diskretheit des Raums in Experimenten am Large Hadron Collider nachzuweisen. Sie suchen nach Abweichungen in der Streuung von Teilchen bei extrem hohen Energien, die auf eine diskrete Struktur der Realität hinweisen könnten.

Gegenargumente und Kritik

Trotz der wachsenden Popularität der Simulationstheorie gibt es ernsthafte Kritiker. Ihre Argumente betreffen sowohl logische Probleme der Theorie als auch praktische Schwierigkeiten ihrer Umsetzung.

Rechenbeschränkungen

Das offensichtlichste Gegenargument betrifft die enormen Rechenanforderungen, um ein detailliertes Universum zu simulieren. Der Physiker Robin Hanson, ein Kollege von Bostrom an der Universität Oxford, weist auf ein fundamentales Problem hin: Um ein System exakt zu simulieren, ist Rechenleistung erforderlich, die der Größe des Systems entspricht.

Wenn man jedes Atom im menschlichen Körper simulieren möchte, wären etwa 10^27 Operationen pro Sekunde nur für einen Menschen nötig. Die Simulation des gesamten beobachtbaren Universums würde Rechenleistung erfordern, die die Möglichkeiten jeder physisch realisierbaren Anlage im selben Universum übersteigt.

Kritiker weisen darauf hin, dass die Schöpfer einer Simulation nicht mehr Ressourcen verwenden können, als im simulierten System enthalten sind. Dies erzeugt ein logisches Paradoxon: Woher sollte Materie und Energie für einen Computer kommen, der größer und komplexer ist als die simulierte Welt?

Physiker weisen auch auf den Energieverbrauch hin. Die Simulation quantenmechanischer Prozesse erfordert exponentiell wachsende Ressourcen. Um ein System aus n Teilchen zu modellieren, müssen 2^n Zustände gespeichert und verarbeitet werden. Ein System aus nur 300 Teilchen benötigt bereits mehr Zustände als es Atome im beobachtbaren Universum gibt. Die Simulation des menschlichen Gehirns mit seinen 10^14 Synapsen erscheint rechnerisch unmöglich.

Weitere Einwände

Wenn unsere Zivilisation in einer Simulation lebt, ist es logisch anzunehmen, dass die simulierende Zivilisation schneller fortgeschritten ist. Dann hätten sie bereits perfektere Simulationen erschaffen oder andere Projekte gestartet.

Der Mathematiker David Pearson kritisiert die statistische Grundlage von Bostroms Argument. Er weist darauf hin, dass die Berechnungen auf unbelegten Annahmen über Wahrscheinlichkeitsverteilungen beruhen.

Kritiker betonen die prinzipielle Unüberprüfbarkeit der Simulationstheorie. Jedes Experiment, das wir durchführen, findet innerhalb der angenommenen Simulation statt und kann daher keine Informationen über die äußere Realität liefern. Wenn die Schöpfer der Simulation intelligent genug sind, um eine überzeugende Welt zu erschaffen, haben sie sicherlich auch Vorkehrungen getroffen, um eine Entdeckung zu verhindern. Jegliche Anomalien könnten als Besonderheiten der physikalischen Gesetze interpretiert werden, nicht als Programmfehler.

Ebenso ist unklar, warum eine fortgeschrittene Zivilisation enorme Ressourcen in die detailreiche Simulation der Vergangenheit investieren sollte. Wahrscheinlich würden sie nur Schlüsselmomente simulieren oder abstrakte Modelle erstellen, statt vollständige Kopien. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in einer Simulation befinden.

Darüber hinaus basieren unsere Vorstellungen darüber, wie eine Simulation aussehen sollte, auf modernen Technologien. Eine echte Simulation einer fortgeschrittenen Zivilisation könnte nach Prinzipien funktionieren, die wir uns nicht vorstellen können.

Neil deGrasse Tyson merkt an, dass selbst wenn wir Beweise für eine Simulation finden, dies unser tägliches Leben nicht unbedingt verändern würde. Die physikalischen Gesetze bleiben gleich, egal ob sie von einem Computer berechnet werden oder „natürlich“ existieren.

Einfluss auf Kultur und Massenwahrnehmung

Die Simulationstheorie hat die akademischen Kreise weit hinter sich gelassen und ist Teil der modernen Kultur geworden. Ihre Popularität steigt besonders, seit Virtual Reality und künstliche Intelligenz keine Science-Fiction mehr sind.

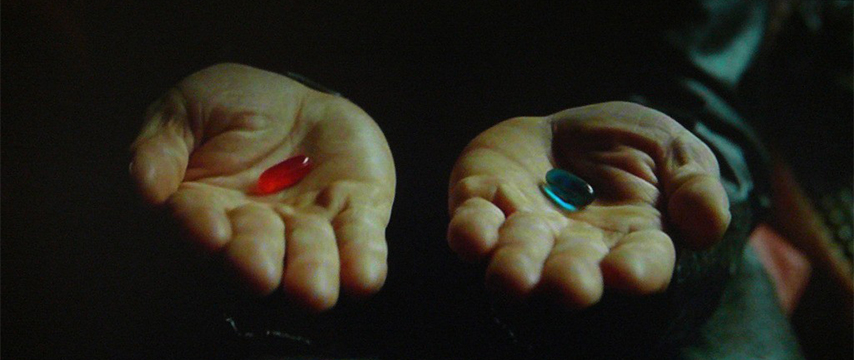

Der Film „Matrix“ war ein Wendepunkt in der Popularisierung der Simulationsidee. Die Wachowskis schafften es, ein philosophisches Konzept in einen packenden Actionfilm zu verwandeln, der für ein breites Publikum verständlich ist. Die rote und blaue Pille wurden zum Symbol der Wahl zwischen bequemer Illusion und schmerzhafter Wahrheit.

„Dark City“ von Alex Proyas behandelt ähnliche Themen, legt jedoch den Schwerpunkt auf Gedächtnismanipulation und Identität. „Tron“ zeigt eine Welt, in der Programme Bewusstsein besitzen und virtuelle Realität physikalische Gesetze hat. „Inception“ von Christopher Nolan verdeutlicht die Verwischung der Grenze zwischen Traum und Realität und führt das Konzept mehrstufiger Simulationen ein.

Reddit-Communities und YouTube-Kanäle, die sich den „Beweisen der Simulation“ widmen, sammeln Fotos und Videos seltsamer optischer Täuschungen und Zufälle als Zeugnisse der Künstlichkeit unserer Welt.

Psychologische Gründe für die Popularität

Es gibt mehrere Faktoren, die die Attraktivität der Simulationstheorie erklären. Erstens vermittelt sie das Gefühl von Besonderheit – wir sind nicht zufällig entstanden, sondern Figuren in einem großen Spiel oder Experiment.

Zweitens bietet die Simulation eine moderne Version religiöser Weltanschauung. Anstelle von Göttern gibt es Programmierer, anstelle eines göttlichen Plans einen Algorithmus. Dies erfüllt das Bedürfnis nach Sinn und Zweck, ohne an das Übernatürliche glauben zu müssen. Wenn das Leben sinnlos oder ungerecht erscheint, kann der Gedanke trösten: „Es ist nur ein Spiel.“

Drittens kommt die Idee der Simulation dem modernen Lebensstil nahe. Wir verbringen Stunden in virtuellen Räumen und arbeiten mit abstrakten Informationen. Die Grenze zwischen real und virtuell verschwimmt tatsächlich.

Manchmal kann das Gefühl der Unwirklichkeit jedoch auch aus der psychischen Störung Depersonalisation/Derealisation resultieren. Bei dieser Störung verliert die Person die Verbindung zur Realität, und die Umgebung erscheint künstlich. Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Test auf DDS durchführen.

Existenzielle und philosophische Fragen

Fragen darüber, was ein „authentisches“ Erlebnis ausmacht und wie physikalische Prozesse mit subjektiven Erfahrungen zusammenhängen, bleiben unabhängig von der Antwort auf die Simulationsfrage relevant. Wenn alles, was wir als real betrachten, ein Computerprogramm sein könnte, wie beeinflusst das den Sinn unseres Lebens und unsere moralischen Werte?

Traditionelle Vorstellungen vom Sinn des Lebens basieren auf der Annahme, dass unsere Handlungen reale Konsequenzen in der physischen Welt haben. Wir streben danach, Spuren in der Geschichte zu hinterlassen, anderen zu helfen, etwas zu erschaffen. Aber wenn all dies innerhalb einer Simulation geschieht, behalten unsere Anstrengungen dann noch Wert?

Existenzialisten könnten in der Simulationstheorie eine Bestätigung ihrer Ideen finden. Wenn die Welt illusorisch ist, ist die einzige wahre Realität unsere innere Erfahrung und Freiheit der Wahl. Wir schaffen selbst den Sinn unseres Daseins, unabhängig davon, ob wir in einer Simulation oder in der Basisrealität leben.

Wenn wir tatsächlich in einer Simulation leben, wer hat sie erschaffen und wozu? Diese Frage führt zu vielen Spekulationen, von wissenschaftlichen Hypothesen bis zu religiösen Interpretationen. Die wahrscheinlichsten Schöpfer könnten unsere eigenen Nachkommen sein. In diesem Fall dient die Simulation der historischen Forschung, und wir sind Objekte wissenschaftlicher Untersuchung.

Eine alternative Hypothese besagt, dass die Simulation von einer außerirdischen Zivilisation geschaffen wurde, um die Menschheit zu studieren. Wir könnten eines von vielen Experimenten sein, die darauf abzielen, zu verstehen, wie Gesellschaften unter verschiedenen Bedingungen entstehen und sich entwickeln.

Es ist auch möglich, dass die Simulation einen unterhaltsamen Zweck hat – wir sind Figuren in einem Videospiel oder einer virtuellen Realität. Diese Perspektive mag erniedrigend erscheinen, entzieht unserem Leben jedoch nicht zwangsläufig Wert.

Schlussfolgerungen

Die Simulationstheorie bleibt eine der faszinierendsten und kontroversesten Ideen der modernen Wissenschaft und Philosophie. Eines der größten Probleme bleibt ihre prinzipielle Unüberprüfbarkeit. Jedes Experiment, das wir durchführen, findet innerhalb der angenommenen Simulation statt und kann daher verzerrte Ergebnisse liefern.

Vielleicht werden wir nie in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass unsere Welt eine Simulation ist. Aber das sollte uns nicht lähmen oder unserem Leben den Sinn nehmen. Unsere subjektiven Erfahrungen bleiben für uns real, unabhängig von ihrer ursprünglichen Natur. Selbst wenn wir in einer Simulation leben, hindert uns das nicht daran, das Leben bewusst zu gestalten.