Was ist erlernte Hilflosigkeit?

Kann ein Mensch sein Schicksal beeinflussen, oder ist es vorbestimmt? Tatsächlich ist diese Frage seit Jahrhunderten ein Streitpunkt unter Philosophen. Befürworter des freien Willens glauben, dass der Mensch durch sein Handeln seine Zukunft gestaltet. Deterministen hingegen sind überzeugt, dass die Zukunft eines Menschen bereits festgelegt ist und dass man, egal was man tut, keinen Einfluss darauf hat.

Sind Sie Determinist oder Anhänger der Theorie des freien Willens? Finden Sie es hier mit einem schnellen Test heraus: „Freier Wille oder Determinismus“.

Es ist schwer vorstellbar, dass ein Verfechter des freien Willens aufhört, um sein Leben zu kämpfen. Doch selbst das ist unter bestimmten Umständen möglich. Einem Deterministen, der glaubt, dass seine Handlungen nichts bewirken, fällt es viel leichter, in einen Zustand der erlernten Hilflosigkeit zu verfallen.

Erlernte Hilflosigkeit ist ein psychologischer Zustand, in dem eine Person glaubt, keine Kontrolle über die Ereignisse in ihrem Leben zu haben, und daher ganz darauf verzichtet, überhaupt etwas zu ändern. Eine Person in diesem Zustand ist im Voraus überzeugt, dass sie scheitern wird. Der Begriff wurde erstmals 1967 in die wissenschaftliche Literatur eingeführt. Sein Urheber ist der amerikanische Psychologe Martin Seligman, der diesen Zustand nach einer Reihe von Tierexperimenten beschrieb.

Symptome der erlernten Hilflosigkeit

Die Symptome der erlernten Hilflosigkeit zeigen sich in verschiedenen Lebensbereichen. Lassen Sie uns die 10 wichtigsten Anzeichen betrachten:

- Ständiges Gefühl der Ausweglosigkeit und fehlender Kontrolle über Lebensereignisse.

- Vollständiger oder teilweiser Verlust von Motivation und Interesse an der Zielerreichung.

- Ausgeprägtes Gefühl der Hilflosigkeit in bestimmten Situationen, selbst wenn reale Möglichkeiten zur Verbesserung bestehen.

- Senkung des Selbstwertgefühls und des Selbstvertrauens.

- Anhaltende depressive Stimmung und Angstzustände.

- Vermeidung persönlicher Verantwortung und der Suche nach Problemlösungen.

- Starkes Gefühl, dass sich im Leben nichts ändern wird, selbst wenn man es versucht.

- Verlust des Glaubens an die eigenen Talente und das eigene Potenzial.

- Neigung zur Selbstisolation und Vermeidung von Kontakt mit anderen Menschen.

- Ständige Gedanken über die Sinnlosigkeit von Anstrengungen, da sie ohnehin zu nichts führen.

Wie aus der obigen Liste ersichtlich, ist erlernte Hilflosigkeit ein ausgeprägter und ziemlich gefährlicher psychologischer Zustand. Um den Prozess der Veränderung des Denkens und Handelns zum Positiven zu beginnen, ist es wichtig zu verstehen, welche Ursachen dieses Phänomen hat.

Ursachen der Entstehung erlernter Hilflosigkeit

Die Auslöser für die Entwicklung dieses Zustands sind vielfältig, lassen sich jedoch auf bestimmte negative Erfahrungen zurückführen.

- Wiederholte Misserfolge: Selbst kleine, aber häufige Misserfolge können eine Person brechen. Überzeugt, ein Versager zu sein, glaubt die Person nicht mehr an einen positiven Ausgang ihrer Handlungen.

- Negative Erfahrungen: Schwerwiegende negative Ereignisse in der Vergangenheit können die feste Überzeugung schaffen, dass das Leben ungerecht ist. Diese Gedanken untergraben den Glauben an sich selbst und die eigenen Möglichkeiten.

- Demotivierende Einstellungen: Eine Neigung zu pessimistischem Denken führt zu einem Mangel an Kraft und Willen, das eigene Leben zu ändern.

- Umfeld der Person: Ein schädliches Umfeld ohne unterstützende Menschen und positive Beispiele für das Überwinden von Schwierigkeiten verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit.

- Kritik und Zynismus: Ein zynischer Blick auf jedes, selbst positive Ereignisse, sowie häufige Vorwürfe und kritische Bemerkungen untergraben das Selbstvertrauen und fördern die Entstehung von Hilflosigkeit.

- Angst vor Verantwortung: Wir alle fürchten Misserfolge. Bei manchen Menschen wird diese Angst jedoch so groß, dass sie lieber gar nicht handeln. Denn wenn man nichts tut, trägt man auch keine Verantwortung für ein Scheitern.

- Soziokulturelle Faktoren: Stimmungen in der Gesellschaft und bestimmte kulturelle Normen können Lebenssituationen als unvermeidlich und unüberwindbar darstellen.

- Unterdrückter Zustand: Es fällt der Person schwer, ihre Gefühle und Gedanken auszudrücken, was oft zur Selbstisolation führt.

- Unangemessene Reaktionen des Umfelds: Grobes und unsensibles Verhalten anderer kann das Selbstvertrauen einer Person erschüttern und sie hilflos machen.

Forschung und Experimente

Die Erforschung der erlernten Hilflosigkeit begann mit Experimenten an Tieren durch den amerikanischen Psychologen Martin Seligman und seine Kollegen.

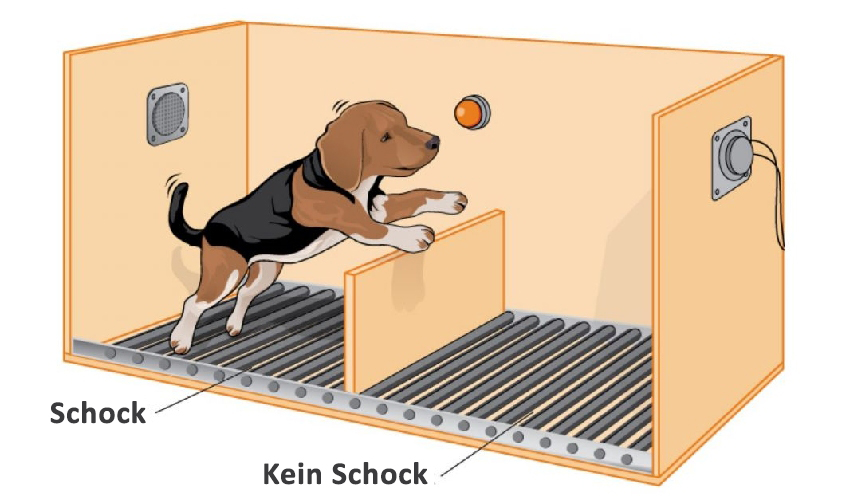

Martin Seligman führte Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre mehrere Studien zur erlernten Hilflosigkeit durch. In einem der zentralen Experimente mit Hunden platzierten Seligman und sein Team Hunde in eine große Box, die durch eine Trennwand in zwei Teile unterteilt war, sodass die Tiere diese überspringen konnten.

In einem Teil der Box erhielten die Hunde Stromschläge, und das ursprüngliche Ziel des Experiments war, sie dazu zu bringen, in den sicheren Teil zu wechseln, um die Schläge zu vermeiden. Die Hunde konnten jederzeit die Gefahrenzone verlassen, indem sie über die Trennwand sprangen. Zu der Überraschung der Forscher unternahmen jedoch die meisten Tiere, die zuvor unabhängig von ihrem Standort in der Box Stromschläge erhalten hatten, keinen Versuch, dies zu tun. Die Hunde blieben einfach sitzen und warteten auf den nächsten Schlag. Sie zeigten Passivität und Hilflosigkeit, obwohl eine reale und leicht umsetzbare Möglichkeit bestand, das Leiden zu vermeiden.

In einem weiteren Experiment teilte Seligman die Hunde in drei Gruppen. Die erste Gruppe konnte durch Drücken eines Knopfes den Strom abschalten. Die zweite Gruppe hatte keine Möglichkeit, den Strom selbst abzuschalten; der Mechanismus wurde nur dann zeitweise deaktiviert, wenn gleichzeitig mit dem Knopfdruck der ersten Gruppe ein Abschaltknopf gedrückt wurde. Für die Hunde der zweiten Gruppe schien das Abschalten der Stromschläge also nicht direkt von ihren Handlungen abzuhängen – manchmal wurde der Strom abgeschaltet, meistens jedoch nicht. Die dritte Gruppe wurde überhaupt keinen Stromschlägen ausgesetzt.

Anschließend wurden die Hunde in die bereits aus dem ersten Experiment bekannte Box mit einer gefährlichen und einer sicheren Zone gebracht. Seligmans Hypothese war, dass die Hunde der zweiten Gruppe, die wussten, dass nichts von ihnen abhing, nicht einmal versuchen würden, etwas zu unternehmen.

Die meisten anderen Wissenschaftler, die in das Experiment eingeweiht waren, waren skeptisch. Sie glaubten, dass Tiere kein Verhalten entwickeln könnten, das nicht durch Belohnung oder Bestrafung bedingt war, da Seligmans Theorie der damals vorherrschenden Idee des Behaviorismus widersprach.

Doch das Experiment war erfolgreich und bestätigte Seligmans Vermutungen. Die Hunde der ersten Gruppe, die zuvor selbst den Strom abschalten konnten, fanden schnell eine Lösung und wechselten in die sichere Zone. Sie wussten, dass sie ihr Schicksal beeinflussen konnten. Auch die Hunde der dritten Gruppe, die zuvor keinen Stromschlägen ausgesetzt waren, bewältigten die Aufgabe relativ schnell und gelangten in Sicherheit. Sie hatten keine früheren negativen Erfahrungen, bei denen ihre Handlungen zu Misserfolgen geführt hätten. Doch sechs von acht Hunden der zweiten Gruppe versuchten nicht einmal, die Trennwand zu überspringen, um den Stromschlägen zu entkommen. Diese Gruppe hatte zuvor nahezu zufällig Stromschläge erhalten, und ihre Handlungen hatten keinen Einfluss darauf. Laut Seligman war es ein deprimierender Anblick: Die Hunde legten sich einfach auf den Boden der Box und warteten auf den nächsten Schlag.

Weitere Studien bestätigten die Ergebnisse. Tiere, die daran gewöhnt waren, dass ihre Handlungen Ergebnisse beeinflussen, konnten sich anpassen und ihr Verhalten ändern, um eine Lösung zu finden. Umgekehrt versuchten Tiere, die an die Erfolglosigkeit ihrer Handlungen gewöhnt waren, immer seltener, etwas zu unternehmen.

Kollektive erlernte Hilflosigkeit

Erlernte Hilflosigkeit kann auch kollektiver Natur sein. Typischerweise wird sie durch begrenzte Ressourcen, Unterdrückung jeglicher Individualität und Kreativität gefördert. Einen enormen Einfluss hat auch ein autoritäres oder patriarchalisches System der Gesellschaftssteuerung, in dem die Macht oder die Älteren „besser wissen“, während es für die anderen besser ist, „wie alle“ zu sein und „nicht aufzufallen“.

Kollektive Hilflosigkeit kann sich auch auf Organisationsebene entwickeln, wo strikte Anweisungen oder despotische Führung die Initiative der Mitarbeiter einschränken. Mit der Zeit entstehen gar keine Initiativen mehr, da die Mitarbeiter glauben, dass dies ohnehin keinen Einfluss auf Arbeitsprozesse oder Ergebnisse hat.

Bei kollektiver erlernten Hilflosigkeit sind die Mitglieder der Gruppe der Meinung, dass sich die Situation ohnehin nicht ändern lässt, weshalb es keinen Sinn macht, etwas zu unternehmen.

Religion, Determinismus und erlernte Hilflosigkeit

Religiöse Gemeinschaften können den Zustand der erlernten Hilflosigkeit ebenfalls fördern. Zum Beispiel überzeugt der Glaube an die Vorherbestimmung aller Ereignisse eine Person oft davon, keine drastischen Maßnahmen zu ergreifen, da dies ohnehin nichts ändert. Wenn höhere Mächte es so vorherbestimmt haben, macht es keinen Sinn, sich dagegen zu wehren. Ein solcher Determinismus verhindert, Chancen zur Verbesserung des eigenen Lebens zu nutzen.

Zusammenhang mit anderen Störungen

Erlernte Hilflosigkeit tritt häufig im Zusammenhang mit anderen psychologischen Störungen auf und verstärkt diese. Dazu gehören oft Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen, vermeidendes und abhängiges Persönlichkeitsstörungssyndrom.

Die Symptome dieser Störungen können das Gefühl der Hilflosigkeit verstärken und zu einem Muster negativen Denkens führen. Die genannten Zustände können sich gegenseitig verstärken und ernsthafte Probleme für die psychische Gesundheit und Lebensqualität schaffen.

Wie man erlernte Hilflosigkeit überwindet

Den Hunden der zweiten Gruppe in Seligmans Experimenten musste viele Male gezeigt werden, wie sie Stromschläge vermeiden konnten – die Wissenschaftler trugen sie buchstäblich in die sichere Zone der Box. Erst danach konnten sie selbstständig ihr Leben verbessern, indem sie die Trennwand übersprangen.

Auch Menschen benötigen systematische Arbeit an der Veränderung ihres Denkens und Verhaltens. Positive Vorbilder im Umfeld sind sehr wichtig. Hier sind einige Methoden, die auf dem Weg zu positiven Veränderungen helfen können:

- Positives Denken: Entwickeln Sie eine optimistische Sicht auf Ihr Leben und Ihre Möglichkeiten.

- Selbstanalyse: Analysieren Sie die Ursachen für negatives Denken und Passivität, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.

- Ziele setzen und erreichen: Das Setzen erreichbarer Ziele und schrittweise Arbeit führen zu positiven Veränderungen.

- Unterstützung von Familie und Freunden: Der Austausch mit Freunden, Familie oder einem professionellen Psychologen hilft, erlernte Hilflosigkeit zu überwinden.

Erlernte Hilflosigkeit ist ein gefährlicher psychologischer Zustand, der die Lebensqualität und günstige Möglichkeiten zur Verbesserung einschränkt.