Конечно, большинство из нас уверены, что живут настоящей жизнью. Ведь мы испытываем чувства, влюбляемся, заводим семьи, строим карьеру, проводим время с друзьями — и все это не может быть не реальным. Но что если вся наша насыщенная событиями жизнь проходит внутри компьютерной программы, которая только передает электрические импульсы в ваш мозг? Наверняка, сейчас вы вспомнили «Матрицу» братьев Вачовски, но эта идея не нова и ее корни уходят еще к размышлениям античных философов.

Сегодня вопрос о том, живем ли мы в симуляции, перестал быть чисто философским. Рост вычислительных возможностей компьютеров и достижения в области искусственного интеллекта заставляют всерьез рассматривать эту возможность. Ведь многие видео, сгенерированные нейросетями, уже очень тяжело отличить от настоящих, а новые компьютерные игры имеют настолько реалистичную графику, о которой мы не могли мечтать еще пару десятилетий назад. Сможем ли мы отличить компьютерную симуляцию от реальности, скажем через 50 лет, при таком же темпе развития технологий? И что, если на самом деле человечество уже достигло того порога, когда создание реалистичных симуляций стало возможным и мы живем в одной из них?

В этой статье мы рассмотрим аргументы за и против такого сценария и постараемся разобраться в этой сложной теме.

Истоки идеи симуляции

Платон описал знаменитую аллегорию пещеры примерно в 380 году до нашей эры. Узники видят только тени предметов, которые проносят за их спинами. Для них эти тени — единственная известная реальность и они не знают, что их мир — это лишь проекция более фундаментального «настоящего» мира. Платон считается первым, кто задался вопросом «можем ли мы быть уверены, что не живем в мире, который является лишь тенью чего-то большего?»

Пифагорейцы утверждали, что все в мире подчиняется законам математики, а значит за видимыми предметами скрыт своего рода код, описывающий их состояние и функции. Многие философы Древней Греции (Парменид, Гераклит, Пиррон) приходили к выводу, что мы не можем постичь реальность, так как соприкасаемся с ней только через призму собственного восприятия и опыта. А значит в строгом смысле мир каждого человека индивидуален и нереален, а значит может отличаться от реальности.

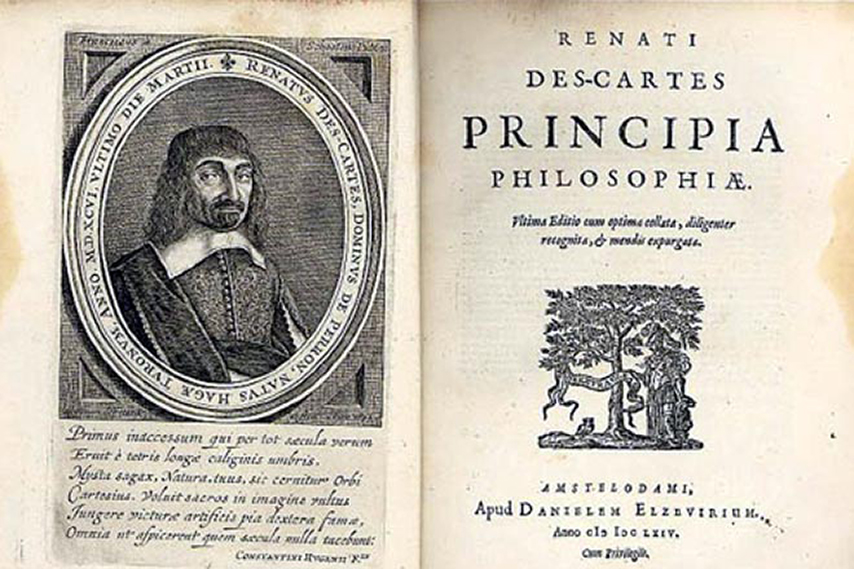

Декарт пошел дальше. В XVII веке он предположил существование демона (злого гения) — могущественного обманщика, который подделывает все наши ощущения. Декарт считал, что мы не можем быть уверены ни в чем, если существует вероятность, что некое существо контролирует наше восприятие. Его теорию уже можно назвать полноценной теорией об искусственном мире и предшественником современных теорий о симуляции. Разница лишь в том, что вместо демона сегодня мы говорим о развитом искусственном интеллекте или цивилизации-предшественнике.

Восточная философия развивала похожие идеи независимо. В индуизме физический мир описывается как иллюзия, скрывающая истинную природу реальности. В буддизме окружающий мир описывается как условная реальность, а не как абсолютная. В даосизме считается, что мир меняется каждое мгновение и любая попытка его описать уже является искажением реальности. Даосский философ Чжуан-цзы ставил под сомнение границы сознания, различие между сном и реальностью своим парадоксом: «Мне приснилось, что я бабочка, и я не знал — Чжуан-цзы я, которому снилось, что он бабочка, или бабочка, которой снится, что она Чжуан-цзы.»

Современная формулировка

В 2003 году философ из Оксфордского университета Ник Бостром опубликовал работу «Живете ли вы в компьютерной симуляции?». Бостром считает, что одно из трех нижеприведенных утверждений обязательно верно:

- Развитые цивилизации вымирают до того, как получают достаточную вычислительную мощь.

- Даже получив такую мощь, они по каким-либо причинам не заинтересованы в создании симуляций.

- Мы с высокой вероятностью живем в одной из таких симуляций.

Логика рассуждения проста. Если цивилизация развивается достаточно долго, она рано или поздно создает компьютеры, способные симулировать целые миры. Таких симуляций может быть множество, а «настоящих» цивилизаций — лишь несколько. Тогда случайно выбранное сознательное существо скорее окажется в симуляции, чем в реальном мире.

Аргумент Бострома имеет под собой математическое основание. Он использует теорию вероятности и не апеллирует к эмоциям. Это сделало его работу предметом серьезных научных дебатов, а не просто философских размышлений.

Современные сторонники гипотезы

Идеи Бострома нашли отклик среди влиятельных фигур в науке и технологиях. Илон Маск регулярно высказывается на эту тему, причем его позиция радикальна. Он заявил, что наши шансы жить в базовой реальности совсем невелики. Маск ссылается на скорость развития видеоигр: за несколько десятилетий они превратились из примитивного пинг-понга в реалистичные миры. А значит совсем скоро мы сможем создавать полноценные симуляции, которые невозможно отличить от настоящего мира. И если на самом деле человечество уже смогло это сделать, то таких симуляций было создано огромное множество.

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон занимает более осторожную позицию, но тоже склоняется к гипотезе симуляции. Он оценивает такую вероятность как «довольно высокую», основываясь на наблюдениях за развитием технологий. Тайсон отмечает, что если тенденция сохранится, различить симуляцию и реальность станет невозможно.

Аргументы в пользу гипотезы симуляции

Сторонники гипотезы симуляции собрали коллекцию фактов, которые заставляют задуматься.

Физические особенности, указывающие на симуляцию

Самый очевидный аргумент — это то, что физические параметры настроены именно так, как необходимо для существования жизни. Например, изменение массы электрона всего на несколько процентов сделало бы невозможным существование жидкой воды и наших молекул ДНК. Изменение силы гравитации сделало бы невозможным термоядерную реакцию, из-за чего звезды вроде нашего Солнца просто не смогли бы сформироваться. Поэтому многие считают, что важные параметры нашей вселенной заранее кем-то «настроены».

Сторонники теории симуляции также часто указывают на эффект наблюдателя в физике. Электрон ведет себя как волна, пока никто за этим не наблюдает. Поставили детектор — он стал вести себя как частица. Классический пример прорисовки контента в компьютерных играх – зачем тратить ресурсы, если игрок не смотрит в эту сторону.

Скорость света — абсолютный предел для передачи информации. У любого компьютера есть максимальная скорость передачи данных. Возможно, 300 000 км/с — это просто технические характеристики оборудования, на котором работает наша симуляция.

Развитие технологий

За 50 лет мы прошли путь от примитивных пиксельных игр до реалистичных игровых миров, неотличимых от реальности при беглом взгляде. Закон Мура работал около 50 лет подряд, в течение которых вычислительная мощность удваивалась приблизительно каждые два года. Квантовые компьютеры обещают скачок на порядки величин. Искусственный интеллект начинает создавать контент, неотличимый от человеческого. Если тенденция сохранится, появление мощностей для симуляции реальности — вопрос времени.

Но что если мы сможем создавать симуляции и при этом сами уже находимся в симуляции? Получается своего рода матрешка. Симуляции внутри симуляций внутри симуляций. Статистически большинство сознательных существ оказались бы на глубоких уровнях такой рекурсии, далеко от оригинальной реальности. Это объясняет и тонкую настройку констант: каждый уровень создается разумными существами, поэтому параметры специально подбираются для развития жизни.

Сторонники идеи симуляции также часто указывают на странные оптические иллюзии, эффект дежавю, а также на странные изменения в коллективной памяти, также получившие название эффект Манделы.

Научные исследования и попытки проверки

В 2012 году группа физиков под руководством Мартина Сэвэджа из Университета Вашингтона предложила конкретные способы проверки гипотезы симуляции. Их идея основана на том, что любая симуляция должна быть конечной и иметь ограничения, а значит возможно обнаружить ее признаки в виде смещения физических констант. Исследователи предположили, что пространство в симуляции будет организовано как дискретная решетка, подобно пикселям на экране. Если это так, то высокоэнергетические космические лучи должны показывать характерные искажения при движении через такую решетку. Пока что результаты неоднозначны. Некоторые аномалии действительно обнаружены, но их можно объяснить и с помощью астрофизики. Пока научных доказательств, что вселенная симулирована нет. Но и исключить такую возможность ученые не смогли. Благодаря этому исследованию стало понятно насколько детализированной должна быть такая симуляция, если бы действительно существовала. Если наш мир и есть симуляция, то она должна быть очень высокого разрешения, за пределами нынешних возможностей обнаружения.

Тем не менее исследования продолжаются: группа ученых изучает возможность обнаружения дискретности пространства в экспериментах на Большом адронном коллайдере. Они ищут отклонения в рассеивании частиц при сверхвысоких энергиях, которые могли бы указывать на дискретную структуру реальности.

Контраргументы и критика

Несмотря на растущую популярность гипотезы симуляции, у нее есть серьезные критики. Их аргументы касаются как логических проблем самой теории, так и практических трудностей ее реализации.

Вычислительные ограничения

Наиболее очевидное возражение связано с колоссальными вычислительными требованиями для симуляции целой детализированной вселенной. Физик Робин Хэнсон, коллега Бострома по Оксфордскому Университету, указывает на фундаментальную проблему: для точной симуляции системы нужна вычислительная мощность, сопоставимая с самой системой.

Если симулировать каждый атом в человеческом теле, потребуется примерно 10^27 операций в секунду только для одного человека. Симуляция всей наблюдаемой вселенной потребовала бы вычислительной мощности, превышающей возможности любой физически реализуемой системы в этой же вселенной.

Критики отмечают, что создатели симуляции не могут использовать для ее работы больше ресурсов, чем содержится в симулируемой системе. Это создает логический парадокс: откуда взять материю и энергию для компьютера, который больше и сложнее симулируемого мира?

Физики обращают внимание на энергетические затраты. Симуляция квантовых процессов требует экспоненциально растущих ресурсов. Для моделирования системы из n частиц нужно хранить и обрабатывать 2^n состояний. Уже система из 300 частиц требует больше состояний, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Симуляция человеческого мозга с его 10^14 синапсов представляется вычислительно невозможной.

Другие возражения

Если наша цивилизация находится в симуляции, то логично предположить, что симулирующая цивилизация развивается быстрее нас. Но тогда они должны были бы уже создать более совершенные симуляции или перейти к другим проектам.

Математик Дэвид Пирсон критикует статистическое обоснование аргумента Бострома. Он указывает, что его подсчет основан на недоказанных предположениях о вероятностных распределениях.

Критики отмечают принципиальную непроверяемость гипотезы симуляции. Любой эксперимент, который мы можем поставить, происходит внутри предполагаемой симуляции и поэтому не может дать информации о внешней реальности. Если создатели симуляции достаточно умны, чтобы создать убедительную вселенную, они наверняка предусмотрели и защиту от обнаружения. Любые аномалии можно интерпретировать как особенности физических законов, а не как сбои в программе.

Также неясно зачем развитой цивилизации тратить огромные ресурсы на детальную симуляцию прошлого. Ведь такие цивилизации найдут более эффективные способы изучения истории или развлечения. Возможно, будут симулировать только ключевые моменты или создавать абстрактные модели, а не полномасштабные копии. Это снижает вероятность того, что мы находимся в симуляции.

Более того, наши представления о том, как должна выглядеть симуляция, основаны на современных технологиях. Реальная симуляция продвинутой цивилизации может работать по принципам, которые мы не можем себе представить.

Нил Деграсс Тайсон отмечает, что даже если мы обнаружим доказательства симуляции, это не обязательно изменит нашу повседневную жизнь. Законы физики останутся теми же, независимо от того, вычисляются они компьютером или существуют «естественным образом».

Влияние на культуру и массовое восприятие

Гипотеза симуляции вышла далеко за пределы академических кругов и стала частью современной культуры. Ее популярность особенно возрастает, когда виртуальная реальность и искусственный интеллект перестали быть научной фантастикой.

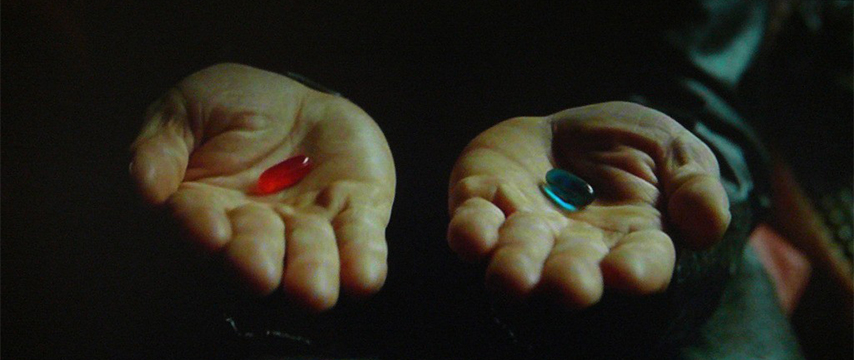

Фильм «Матрица» стал поворотным моментом в популяризации идеи симуляции. Вачовски сумели превратить философскую концепцию в захватывающий экшен, который понятен массовой аудитории. Красная и синяя таблетки навсегда стали символом выбора между комфортной иллюзией и болезненной истиной.

«Темный город» Алекса Пройаса исследовал схожие темы, но с акцентом на манипуляции памятью и идентичностью. «Трон» показал мир, где программы обладают сознанием, а виртуальная реальность имеет физические законы. «Начало» Кристофера Нолана показало зыбкость границы между сном и реальностью, добавив концепцию многоуровневых симуляций.

Сообщества в Reddit и YouTube-каналы, посвященные «доказательствам симуляции», собирают фото и видео странных оптических иллюзий и совпадений как свидетельства искусственности нашего мира.

Психологические причины популярности

Существует несколько факторов, объясняющих привлекательность гипотезы симуляции. Во-первых, это дает ощущение особенности — мы возникли не случайно, а являемся персонажами в чьей-то грандиозной игре или эксперименте.

Во-вторых, симуляция предлагает современную версию религиозного мировоззрения. Вместо богов у нас есть программисты, вместо божественного плана — алгоритм. Это удовлетворяет потребность в смысле и цели, и при этом не требует веры в сверхъестественное. Если жизнь кажется бессмысленной или несправедливой, можно утешиться мыслью, что «это всего лишь игра».

В-третьих, идея симуляции близка благодаря современному стилю жизни. Мы проводим часы в виртуальных пространствах, работаем с абстрактной информацией. Граница между реальным и виртуальным действительно размывается.

Но иногда ощущение нереальности происходящего может возникать из-за психологического расстройства деперсонализации/дереализации. При этом расстройстве человек теряет связь с реальностью и окружающий мир кажется искусственным. На нашем сайте вы можете пройти бесплатный тест на ДДР.

Экзистенциальные и философские вопросы

Вопросы о том, что делает опыт «подлинным» и какова связь между физическими процессами и субъективными переживаниями, остаются актуальными независимо от ответа на вопрос о симуляции. Если все, что мы считаем реальным, может оказаться компьютерной программой, то как это влияет на смысл нашей жизни и моральные ценности?

Традиционные представления о смысле жизни основаны на предположении, что наши действия имеют реальные последствия в физическом мире. Мы стремимся оставить след в истории, помочь другим людям, создать что-то. Но если все это происходит внутри симуляции, сохраняют ли наши усилия свою ценность?

Экзистенциалисты могут найти в гипотезе симуляции подтверждение своих идей. Если мир иллюзорен, то единственная подлинная реальность — это наш внутренний опыт и свобода выбора. Мы сами создаем смысл своего существования, независимо от того, живем ли мы в симуляции или базовой реальности.

Если мы действительно живем в симуляции, то кто ее создал и зачем? Этот вопрос порождает множество спекуляций, от научных гипотез до религиозных интерпретаций. Наиболее вероятными создателями могли бы быть наши собственные потомки. В этом случае симуляция служит инструментом исторического исследования, а мы — объектами научного изучения.

Альтернативная гипотеза предполагает, что симуляция создана внеземной цивилизацией для изучения человечества. Мы могли бы быть одним из множества экспериментов, направленных на понимание того, как возникает и развивается общество в различных условиях.

Возможно, симуляция имеет развлекательную природу — мы персонажи в видеоигре или виртуальной реальности. Эта перспектива может показаться унизительной, но не обязательно лишает нашу жизнь ценности.

Выводы

Теория симуляции остается одной из самых интригующих и противоречивых идей современной науки и философии. Одной из главных проблем остается ее принципиальная непроверяемость. Любой эксперимент, который мы можем поставить, происходит внутри предполагаемой симуляции и поэтому может дать искаженные результаты.

Возможно, мы никогда не сможем опровергнуть такой вероятности, что наш мир является симуляцией. Но это не должно парализовать нас или лишать жизнь смысла. Наш субъективный опыт остается реальным для нас независимо от его изначальной природы и даже если мы и живем внутри симуляции, то это никак не мешает прожить жизнь максимально осознанно.