Por supuesto, la mayoría de nosotros estamos seguros de que vivimos una vida real. Después de todo, sentimos emociones, nos enamoramos, formamos familias, construimos carreras, pasamos tiempo con amigos — y todo esto no puede ser irreal. Pero, ¿y si toda nuestra vida llena de acontecimientos transcurriera dentro de un programa informático que solo envía impulsos eléctricos a nuestro cerebro? Seguramente ahora recuerdas Matrix de los hermanos Wachowski, pero esta idea no es nueva y sus raíces se remontan a las reflexiones de los filósofos de la Antigüedad.

Hoy, la cuestión de si vivimos en una simulación ha dejado de ser puramente filosófica. El crecimiento de la capacidad de cálculo de los ordenadores y los avances en inteligencia artificial obligan a considerar seriamente esta posibilidad. Muchos videos generados por redes neuronales ya son muy difíciles de distinguir de los reales, y los nuevos videojuegos tienen gráficos tan realistas que hace unas décadas ni siquiera podíamos imaginarlos. ¿Seremos capaces de distinguir una simulación por computadora de la realidad dentro de 50 años, si la tecnología sigue avanzando al mismo ritmo? ¿Y si, de hecho, la humanidad ya ha alcanzado el umbral donde la creación de simulaciones realistas es posible y vivimos en una de ellas?

En este artículo examinaremos los argumentos a favor y en contra de este escenario y trataremos de comprender este complejo tema.

Orígenes de la idea de simulación

Platón describió la famosa alegoría de la cueva alrededor del año 380 a.C. Los prisioneros solo ven las sombras de los objetos que pasan detrás de ellos. Para ellos, esas sombras son la única realidad conocida y no saben que su mundo es solo una proyección de un mundo “real” más fundamental. Platón es considerado el primero en plantearse la pregunta: “¿Podemos estar seguros de que no vivimos en un mundo que es solo la sombra de algo más grande?”

Los pitagóricos afirmaban que todo en el mundo está regido por leyes matemáticas, lo que significa que detrás de los objetos visibles existe una especie de código que describe su estado y funciones. Muchos filósofos de la Antigua Grecia (Parménides, Heráclito, Pirrón) concluyeron que no podemos comprender la realidad directamente, ya que la percibimos solo a través de nuestra propia percepción y experiencia. Por lo tanto, en sentido estricto, el mundo de cada persona es individual e irreal, y puede diferir de la realidad.

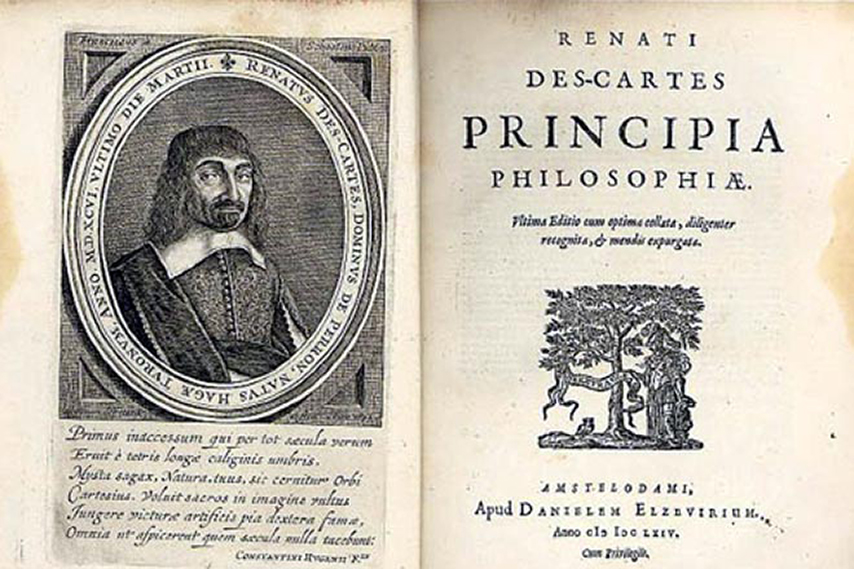

Descartes fue más allá. En el siglo XVII, supuso la existencia de un demonio (genio maligno) — un engañador poderoso que falsifica todas nuestras sensaciones. Descartes sostenía que no podemos estar seguros de nada si existe la posibilidad de que algún ser controle nuestra percepción. Su teoría puede considerarse una verdadera teoría sobre un mundo artificial y un precursor de las modernas teorías de simulación. La diferencia es que hoy hablamos de inteligencia artificial avanzada o de una civilización predecesora en lugar del demonio.

La filosofía oriental desarrolló ideas similares de manera independiente. En el hinduismo, el mundo físico se describe como una ilusión que oculta la verdadera naturaleza de la realidad. En el budismo, el mundo que nos rodea se considera una realidad condicionada, no absoluta. En el taoísmo, se cree que el mundo cambia cada instante y cualquier intento de describirlo ya distorsiona la realidad. El filósofo taoísta Zhuangzi puso en duda los límites de la conciencia y la distinción entre sueño y realidad con su paradoja: “Soñé que era una mariposa, y no sabía si era Zhuangzi, quien soñaba que era una mariposa, o una mariposa soñando que era Zhuangzi.”

Formulación moderna

En 2003, el filósofo de la Universidad de Oxford Nick Bostrom publicó el trabajo “¿Vives en una simulación por computadora?”. Bostrom sostiene que una de las siguientes tres afirmaciones debe ser cierta:

- Las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de obtener suficiente capacidad de cálculo.

- Incluso al alcanzar dicha capacidad, por alguna razón no están interesadas en crear simulaciones.

- Es muy probable que vivamos en una de esas simulaciones.

La lógica es simple. Si una civilización se desarrolla lo suficiente, tarde o temprano creará computadoras capaces de simular mundos enteros. Puede haber muchas simulaciones, y solo unas pocas civilizaciones “reales”. Entonces, un ser consciente elegido al azar probablemente se encuentre en una simulación, en lugar del mundo real.

El argumento de Bostrom tiene una base matemática. Utiliza teoría de probabilidades y no apela a emociones. Esto ha hecho que su trabajo sea objeto de debates científicos serios, y no solo de reflexiones filosóficas.

Defensores modernos de la hipótesis

Las ideas de Bostrom han encontrado eco entre figuras influyentes en ciencia y tecnología. Elon Musk habla regularmente sobre este tema, y su postura es radical. Ha declarado que nuestras probabilidades de vivir en la realidad base son muy bajas. Musk se basa en la velocidad del desarrollo de los videojuegos: en pocas décadas pasaron de un ping-pong primitivo a mundos realistas. Esto significa que pronto podremos crear simulaciones completas, indistinguibles del mundo real. Y si la humanidad ya lo ha logrado, entonces se habrán creado muchísimas simulaciones.

El astrofísico Neil deGrasse Tyson adopta una postura más cautelosa, pero también se inclina hacia la hipótesis de la simulación. Evalúa esta probabilidad como “bastante alta”, basándose en la observación del desarrollo tecnológico. Tyson señala que si la tendencia continúa, distinguir la simulación de la realidad será imposible.

Argumentos a favor de la hipótesis de simulación

Los defensores de la hipótesis de simulación han recopilado una serie de hechos que invitan a reflexionar.

Características físicas que indican una simulación

El argumento más evidente es que los parámetros físicos están ajustados de tal manera que permiten la existencia de la vida. Por ejemplo, un cambio de solo unos pocos porcentajes en la masa del electrón haría imposible la existencia de agua líquida y nuestras moléculas de ADN. Cambiar la fuerza de la gravedad impediría la reacción termonuclear, de modo que estrellas como nuestro Sol no podrían formarse. Por ello, muchos creen que los parámetros importantes de nuestro universo fueron “ajustados” de antemano por alguien.

Los defensores de la teoría de simulación también señalan con frecuencia el efecto del observador en física. El electrón se comporta como una onda mientras nadie lo observa. Colocas un detector: comienza a comportarse como partícula. Un ejemplo clásico en videojuegos: ¿por qué gastar recursos si el jugador no está mirando hacia esa dirección?

La velocidad de la luz es el límite absoluto para la transmisión de información. Toda computadora tiene una velocidad máxima de transferencia de datos. Tal vez 300.000 km/s sean simplemente las especificaciones técnicas del equipo en el que funciona nuestra simulación.

Desarrollo tecnológico

En 50 años hemos pasado de juegos de píxeles primitivos a mundos de juego realistas, indistinguibles de la realidad a simple vista. La Ley de Moore se cumplió durante unos 50 años, durante los cuales la potencia de cálculo se duplicaba aproximadamente cada dos años. Los ordenadores cuánticos prometen saltos de varios órdenes de magnitud. La inteligencia artificial comienza a generar contenido indistinguible del humano. Si la tendencia continúa, disponer de recursos para simular la realidad es solo cuestión de tiempo.

Pero, ¿y si podemos crear simulaciones mientras nosotros mismos ya estamos en una simulación? Esto genera una especie de matrioska: simulaciones dentro de simulaciones dentro de simulaciones. Estadísticamente, la mayoría de los seres conscientes se encontrarían en niveles profundos de esta recursión, lejos de la realidad original. Esto también explica el ajuste fino de las constantes: cada nivel es creado por seres inteligentes, por lo que los parámetros se seleccionan específicamente para permitir el desarrollo de la vida.

Los defensores de la simulación también señalan con frecuencia ilusiones ópticas extrañas, el efecto déjà vu y extraños cambios en la memoria colectiva, conocidos como efecto Mandela.

Investigaciones científicas y intentos de verificación

En 2012, un grupo de físicos liderado por Martin Savage de la Universidad de Washington propuso formas concretas de comprobar la hipótesis de simulación. Su idea se basa en que cualquier simulación debe ser finita y tener límites, por lo que es posible detectar indicios mediante desplazamientos en las constantes físicas. Los investigadores supusieron que el espacio en la simulación estaría organizado como una cuadrícula discreta, similar a los píxeles de una pantalla. Si es así, los rayos cósmicos de alta energía deberían mostrar distorsiones características al atravesar dicha cuadrícula. Hasta ahora los resultados son inconclusos. Se han encontrado algunas anomalías, pero también pueden explicarse mediante astrofísica. No hay evidencia científica de que el universo sea una simulación, pero tampoco se ha podido descartar la posibilidad. Gracias a este estudio, se comprendió cuán detallada debería ser una simulación si realmente existiera. Si nuestro mundo es una simulación, debe ser de muy alta resolución, más allá de las capacidades actuales de detección.

No obstante, las investigaciones continúan: un grupo de científicos estudia la posibilidad de detectar la discreción del espacio en experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones. Buscan desviaciones en la dispersión de partículas a energías extremadamente altas que podrían indicar una estructura discreta de la realidad.

Contraargumentos y críticas

A pesar de la creciente popularidad de la hipótesis de simulación, tiene críticos serios. Sus argumentos se centran tanto en problemas lógicos de la teoría como en dificultades prácticas de su implementación.

Limitaciones computacionales

La objeción más evidente está relacionada con los enormes requisitos computacionales para simular un universo detallado completo. El físico Robin Hanson, colega de Bostrom en la Universidad de Oxford, señala un problema fundamental: para simular con precisión un sistema se necesita potencia de cálculo comparable a la del propio sistema.

Simular cada átomo en el cuerpo humano requeriría aproximadamente 10^27 operaciones por segundo solo para una persona. Simular todo el universo observable requeriría potencia de cálculo superior a la de cualquier sistema físicamente realizable en este mismo universo.

Los críticos observan que los creadores de la simulación no pueden usar más recursos de los que contiene el sistema simulado. Esto crea una paradoja lógica: ¿de dónde sacar materia y energía para una computadora más grande y compleja que el mundo simulado?

Los físicos también señalan el gasto energético. Simular procesos cuánticos requiere recursos que crecen exponencialmente. Para modelar un sistema de n partículas se deben almacenar y procesar 2^n estados. Un sistema de 300 partículas ya requiere más estados que átomos hay en el universo observable. Simular el cerebro humano con sus 10^14 sinapsis parece computacionalmente imposible.

Otras objeciones

Si nuestra civilización está en una simulación, es lógico suponer que la civilización que simula se desarrolla más rápido que nosotros. Pero entonces ya deberían haber creado simulaciones más avanzadas o haberse dedicado a otros proyectos.

El matemático David Pearson critica la base estadística del argumento de Bostrom. Señala que su cálculo se basa en suposiciones no comprobadas sobre distribuciones de probabilidad.

Los críticos destacan la imposibilidad fundamental de verificar la hipótesis de simulación. Cualquier experimento que realicemos ocurre dentro de la supuesta simulación y, por lo tanto, no puede proporcionar información sobre la realidad externa. Si los creadores de la simulación son lo suficientemente inteligentes para crear un universo convincente, seguramente también habrán previsto protección contra su detección. Cualquier anomalía puede interpretarse como características de las leyes físicas y no como fallos del programa.

Tampoco está claro por qué una civilización avanzada gastaría enormes recursos en una simulación detallada del pasado. Estas civilizaciones podrían encontrar formas más eficientes de estudiar la historia o divertirse. Tal vez solo simulen momentos clave o creen modelos abstractos, no copias a escala completa. Esto reduce la probabilidad de que estemos en una simulación.

Además, nuestras ideas sobre cómo debería ser una simulación se basan en tecnologías actuales. Una simulación real de una civilización avanzada podría funcionar según principios que no podemos imaginar.

Neil deGrasse Tyson señala que incluso si descubrimos pruebas de simulación, eso no cambiaría necesariamente nuestra vida cotidiana. Las leyes físicas seguirían siendo las mismas, ya sea que las calcule una computadora o existan “de manera natural”.

Influencia en la cultura y percepción masiva

La hipótesis de simulación ha trascendido los círculos académicos y se ha convertido en parte de la cultura contemporánea. Su popularidad aumenta especialmente cuando la realidad virtual y la inteligencia artificial dejan de ser ciencia ficción.

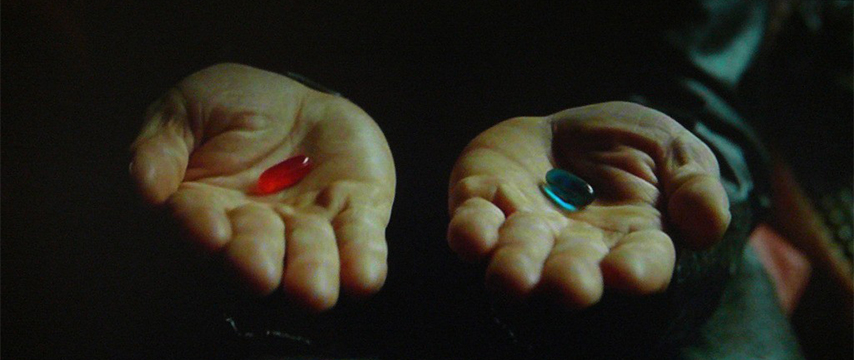

La película Matrix marcó un punto de inflexión en la popularización de la idea de simulación. Los Wachowski lograron transformar un concepto filosófico en una acción emocionante comprensible para el público masivo. Las píldoras roja y azul se convirtieron en símbolo eterno de la elección entre la ilusión cómoda y la dolorosa verdad.

Dark City de Alex Proyas exploró temas similares, pero con énfasis en la manipulación de la memoria y la identidad. Tron mostró un mundo donde los programas poseen conciencia y la realidad virtual tiene leyes físicas. Inception de Christopher Nolan mostró la fragilidad de la frontera entre sueño y realidad, añadiendo la idea de simulaciones multinivel.

Comunidades en Reddit y canales de YouTube dedicados a “pruebas de simulación” recopilan fotos y videos de ilusiones ópticas extrañas y coincidencias como evidencia de la artificialidad de nuestro mundo.

Razones psicológicas de su popularidad

Existen varios factores que explican el atractivo de la hipótesis de simulación. Primero, proporciona una sensación de singularidad: no surgimos por casualidad, sino que somos personajes en el gran juego o experimento de alguien.

Segundo, la simulación ofrece una versión moderna de la cosmovisión religiosa. En lugar de dioses, tenemos programadores; en lugar de un plan divino, un algoritmo. Esto satisface la necesidad de sentido y propósito, sin requerir fe en lo sobrenatural. Si la vida parece sin sentido o injusta, se puede consolar con la idea de que “es solo un juego”.

Tercero, la idea de simulación resulta cercana por el estilo de vida moderno. Pasamos horas en espacios virtuales, trabajamos con información abstracta. La frontera entre lo real y lo virtual se difumina realmente.

Pero a veces la sensación de irrealidad puede surgir de un trastorno psicológico de despersonalización/desrealización. En este trastorno, la persona pierde conexión con la realidad y el mundo parece artificial. En nuestro sitio puedes realizar un test gratuito de despersonalización/desrealización.

Cuestiones existenciales y filosóficas

Las preguntas sobre qué hace que una experiencia sea “auténtica” y cuál es la relación entre los procesos físicos y las experiencias subjetivas siguen siendo relevantes independientemente de la respuesta a la cuestión de la simulación. Si todo lo que consideramos real pudiera ser un programa informático, ¿cómo afecta esto al sentido de nuestra vida y a nuestros valores morales?

Las concepciones tradicionales sobre el sentido de la vida se basan en la suposición de que nuestras acciones tienen consecuencias reales en el mundo físico. Buscamos dejar huella en la historia, ayudar a otros, crear algo. Pero si todo ocurre dentro de una simulación, ¿mantienen nuestros esfuerzos su valor?

Los existencialistas podrían encontrar en la hipótesis de simulación una confirmación de sus ideas. Si el mundo es ilusorio, la única realidad auténtica es nuestra experiencia interna y libertad de elección. Nosotros mismos creamos el sentido de nuestra existencia, independientemente de si vivimos en una simulación o en la realidad base.

Si realmente vivimos en una simulación, ¿quién la creó y con qué propósito? Esta pregunta genera muchas especulaciones, desde hipótesis científicas hasta interpretaciones religiosas. Los creadores más probables podrían ser nuestros propios descendientes. En ese caso, la simulación serviría como herramienta de investigación histórica y nosotros seríamos objetos de estudio científico.

Una hipótesis alternativa supone que la simulación fue creada por una civilización extraterrestre para estudiar a la humanidad. Podríamos ser uno de muchos experimentos destinados a entender cómo surge y se desarrolla la sociedad en diversas condiciones.

Es posible que la simulación tenga un carácter lúdico: somos personajes en un videojuego o en realidad virtual. Esta perspectiva puede parecer humillante, pero no necesariamente le quita valor a nuestra vida.

Conclusiones

La teoría de la simulación sigue siendo una de las ideas más intrigantes y controvertidas de la ciencia y filosofía contemporáneas. Uno de los principales problemas es su imposibilidad de verificación. Cualquier experimento que podamos realizar ocurre dentro de la supuesta simulación y, por lo tanto, puede dar resultados distorsionados.

Es posible que nunca podamos refutar la probabilidad de que nuestro mundo sea una simulación. Pero esto no debería paralizarnos ni privarnos del sentido de la vida. Nuestra experiencia subjetiva sigue siendo real para nosotros, independientemente de su naturaleza original, y aunque vivamos dentro de una simulación, nada nos impide vivir conscientemente al máximo.