Nach einer langen Suche findet eine HR-Managerin endlich den perfekten Kandidaten für die Anforderungen des Unternehmens. Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrung – alles passt ideal. Die Suche war schwierig, nur eine einzige Person erfüllte die Kriterien. Doch nach dem persönlichen Gespräch lehnt der Auftraggeber die Kandidatur ab. Auf Nachfrage nennt er den Grund: Das äußere Erscheinungsbild des Bewerbers hat ihn nicht überzeugt.

Dies ist eine reale Geschichte, die HR-Manager im Netz teilen. Wir neigen tatsächlich dazu, Schlüsse über die Eigenschaften anderer Menschen auf Grundlage des ersten Eindrucks zu ziehen. Dieses kognitive Verzerrungsmuster nennt man den „Halo-Effekt“. Der erste Eindruck einer Person beeinflusst, wie wir ihre Fähigkeiten und Kompetenzen wahrnehmen. Deshalb erscheinen uns äußerlich attraktive Menschen oft intelligenter und kompetenter als andere.

In diesem Artikel erklären wir ausführlich, was der Halo-Effekt ist und wie er unser Leben beeinflusst. Wir zeigen, wann er hinderlich ist und wann er zu unserem Vorteil wirken kann. Außerdem geben wir Tipps, wie Sie sich vor dieser kognitiven Verzerrung schützen und andere unvoreingenommen betrachten können.

Warum funktioniert der Halo-Effekt überhaupt?

Unser Gehirn strebt nach maximaler Effizienz bei minimalem Energieaufwand. Deshalb greifen wir lieber auf gewohnte Muster zurück, statt ständig neue Wege zu suchen. Vertrautes wirkt sicherer und wird als attraktiver wahrgenommen. Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat gezeigt, dass es zwei Systeme der Entscheidungsfindung gibt. Das erste reagiert schnell, vereinfacht aber die Realität und führt dadurch manchmal zu Fehlern. Das zweite arbeitet viel langsamer, liefert jedoch präzisere Ergebnisse. Meist wählt das Gehirn jedoch die erste Variante – schnelle Reaktion und Energieeinsparung.

Über Jahrhunderte hinweg mussten unsere Vorfahren rasch einschätzen, ob ein anderer Mensch eine Gefahr darstellte. Krankheiten wie Typhus, Pest, Pocken oder Syphilis hinterließen oft sichtbare Spuren. Hautausschläge, Wunden oder Narben konnten darauf hindeuten, dass jemand krank und ansteckend war – also besser zu meiden. Daher empfinden viele Menschen bis heute Unbehagen beim Anblick von Lochmustern, bekannt als Trypophobie.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Trypophobie-Test machen.

Umgekehrt signalisierte ein attraktives Erscheinungsbild, dass eine Person gesund war – und damit ein sicherer Kontakt.

Dann greifen Stereotype. Unser Gehirn denkt in Schablonen, und das ist zunächst nichts Negatives. Stereotype sparen Energie. Die Qualität der Entscheidungen leidet zwar etwas, aber nicht so stark, dass das Gehirn sie vermeiden würde. Zum Beispiel erscheinen uns Menschen mit Brille intelligenter – obwohl es keinen wissenschaftlich belegten Zusammenhang zwischen Sehschwäche und Intelligenz gibt.

Ob wir wollen oder nicht – Schönheitsstandards prägen unsere Wahrnehmung. „So zu sein wie alle“ wirkt sicherer, ein evolutionärer Herdentrieb. Menschen, die den gängigen Standards entsprechen, wirken auf uns sympathischer. Je stärker das Aussehen, die Kleidung, Frisur, Haarfarbe, Größe oder Gewicht vom Durchschnitt abweichen, desto unattraktiver erscheinen sie.

Eine weitere Ursache für die Macht des ersten Eindrucks ist die Informationsüberlastung moderner Menschen. Die Datenflut ist so groß, dass die Fähigkeit, Neues aufzunehmen, sinkt.

Lesen Sie auch: Psychologie der Wahl – warum uns Entscheidungen heute so schwerfallen.

Der erste Eindruck ist äußerst stabil. Unsere späteren Urteile über eine Person stützen sich stark darauf. Neue Fakten, die nicht ins Bild passen, werden oft ignoriert. Um Energie zu sparen, überträgt das Gehirn das erste Urteil auf andere Eigenschaften. Gefällt uns jemand, schreiben wir ihm automatisch positive Eigenschaften zu – einfach „weil es so scheint“. Erst wenn Fakten dem ersten Eindruck eindeutig widersprechen, setzt das kritische Denken ein.

Auf unserer Website können Sie auch einen kostenlosen Test zum kritischen Denken machen.

Es reicht, eine attraktive Person im Business-Outfit zu sehen – schon ordnen wir ihr berufliche Stärken zu, die sie vielleicht gar nicht besitzt.

Geschichte und Experimente

Zum ersten Mal bemerkte der amerikanische Psychologe Frederick Wells 1907 das Phänomen des Halo-Effekts. Doch der erste, der es systematisch untersuchte und wissenschaftlich beschrieb, war Edward Lee Thorndike im Jahr 1920. Er analysierte, wie Vorgesetzte ihre Untergebenen – in diesem Fall amerikanische Soldaten – einschätzten. Thorndike bat Offiziere, ihre Soldaten nach verschiedenen Kriterien zu bewerten. Dabei stellte sich heraus: Soldaten mit attraktiverem Aussehen erhielten insgesamt bessere Bewertungen, auch in Bereichen, die objektiv nichts mit dem Äußeren zu tun hatten – Intelligenz, körperliche Leistungsfähigkeit, Führungsqualitäten. Um diese Männer schien ein „unsichtbarer positiver Heiligenschein“ zu liegen – daher der Name des Effekts.

1946 führte Solomon Asch ein weiteres Experiment durch. Er zeigte Testpersonen verschiedene Fotos und bat sie, die dargestellten Personen zu beurteilen. Dabei handelte es sich um dieselben Menschen – nur mal auf gelungenen, mal auf unvorteilhaften Bildern. Das Ergebnis bestätigte den Halo-Effekt: Personen auf vorteilhaften Fotos wurden deutlich positiver bewertet und mit Eigenschaften wie Freundlichkeit, Intelligenz und Hilfsbereitschaft versehen.

1974 veröffentlichten die Psychologen D. Landy und H. Sigall eine weitere Studie, die den Effekt belegte. Studenten sollten Essays bewerten, angeblich von Erstsemesterinnen verfasst. Einige Texte waren absichtlich sehr schwach, andere gut geschrieben. Den Arbeiten waren Fotos von mehr oder weniger attraktiven jungen Frauen beigefügt. Selbst schlechte Essays erhielten bessere Bewertungen, wenn sie mit dem Bild einer attraktiven Studentin verbunden waren – und umgekehrt.

Weitere Experimente haben seither bestätigt, dass der Halo-Effekt in nahezu allen Lebensbereichen wirkt.

Wie der Halo-Effekt unser Leben beeinflusst

Der Halo-Effekt begleitet uns bereits in der Schule. 1968 entdeckten Rosenthal und Jacobson, dass Lehrer dazu neigen, Schüler nach ihrem äußeren Erscheinungsbild zu bewerten. Gepflegte, attraktive Kinder wurden unbewusst mit besserer Leistung und höherer Motivation verknüpft. Selbst wenn objektive Daten zu den schulischen Leistungen vorlagen, erschien das Potenzial attraktiver Schüler den Lehrern höher.

2017 wiederholten Hernandez-Julian und Peters ein ähnliches Experiment mit Studenten. Auch hier erhielten attraktive Studierende im Schnitt bessere Noten. Sobald die Lehrenden jedoch die Gesichter der Studenten nicht sahen (z. B. im Online-Unterricht),sanken die Bewertungen derselben Personen deutlich.

Der Halo-Effekt zeigt sich auch im Berufsleben. Attraktive Menschen verdienen im Durchschnitt mehr. Eine Studie von M. Parrett (2015) belegt: Hübsche Kellnerinnen und Kellner erhalten mehr Trinkgeld – unabhängig von der Qualität des Services. Besonders deutlich zeigte sich dies bei weiblichen Gästen, die das Aussehen der Bedienung stärker bewerteten als die tatsächliche Leistung.

Das kognitive Verzerrungsmuster beeinflusst zudem die Arbeitsatmosphäre. Vorgesetzte schenken den Erfolgen attraktiver Angestellter mehr Beachtung. Steigern andere Mitarbeiter ihre Leistung, kann dies leicht übersehen werden – was deren Motivation mindert.

Auch im Recruiting ist der Halo-Effekt stark präsent. Phil Rosenzweig beschreibt in seinem Buch „The Halo Effect … and the Eight Other Business Delusions“ Statistiken, die zeigen: HR-Abteilungen bevorzugen Kandidaten von Elite-Universitäten. Selbst wenn diese Bewerber weniger geeignet sind, überstrahlt der Ruf der Hochschule andere Kriterien.

Nicht nur Menschen, auch Produkte und Marken sind betroffen. Rosenzweig schildert, wie die wirtschaftliche Lage von Unternehmen ihre Reputation beeinflusst. Solange Cisco profitabel war, lobten Analysten das Kundenmanagement. Sobald die Gewinne sanken, wurde das Unternehmen für mangelnde Kundenorientierung kritisiert – obwohl sich das Verhalten vermutlich kaum geändert hatte.

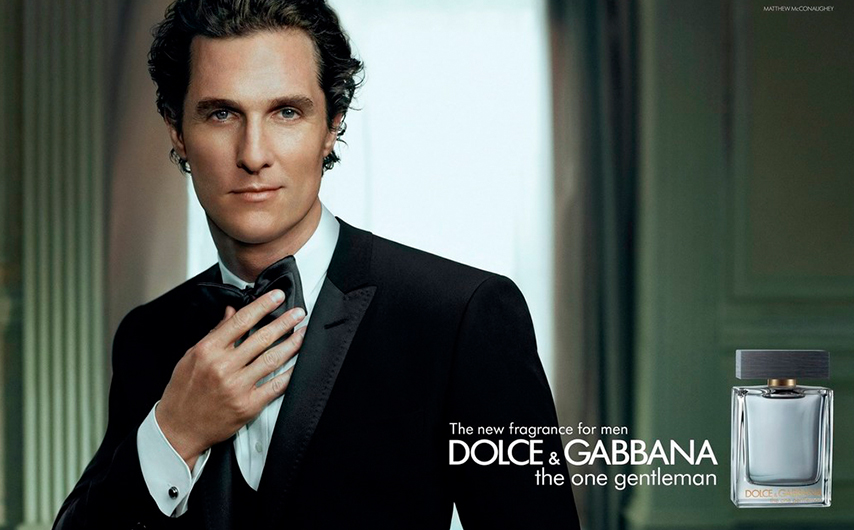

Der Halo-Effekt kann auch genutzt werden. Firmen arbeiten gezielt mit Prominenten zusammen, um Produkte aufzuwerten. Das positive Image des Stars färbt auf die Marke ab und steigert den Absatz. Eine Studie von 2014 zeigte: Viele Konsumenten sind überzeugt, dass ein Produkt gut sein muss, wenn es von einer Berühmtheit empfohlen wird.

Doch es gibt auch Risiken. Marke und Prominenter teilen sich eine Reputation. Gerät der Star in einen Skandal, leidet auch das Unternehmen – wie im Fall Subway mit Jared Fogle. Ein anderes Beispiel: Das Modelabel St. John beendete die Zusammenarbeit mit Angelina Jolie, weil ihre Popularität die Marke „überschattete“.

Auch ohne Promis setzen Unternehmen auf attraktive Models. Studien zeigen, dass Verbraucher schönerer Werbung eher vertrauen – besonders im Kosmetikbereich. 2024 belegte eine Studie, dass Social-Media-Filter Menschen (und die von ihnen beworbenen Produkte) attraktiver erscheinen lassen – und dadurch Kaufentscheidungen beeinflussen.

Andere Untersuchungen zeigen sogar: Ärzte nehmen attraktive Patienten als gesünder wahr und übersehen mögliche Symptome. Krankheiten werden so später erkannt.

Auch Gerichte sind nicht immun. 1974 zeigte der Psychologe Michael Efran in einer Studie, dass Geschworene attraktive Angeklagte milder bestrafen – manchmal sogar freisprechen. Ein Jahr später bestätigten andere Forscher die Ergebnisse. Ausnahme: Wenn das Verbrechen mit dem Aussehen des Täters zusammenhing (z. B. Betrug),fiel das Urteil oft härter aus. Auch die Attraktivität von Opfern beeinflusst Urteile – schönen Frauen wird mehr Mitgefühl entgegengebracht.

2009 belegte eine Studie, dass der Halo-Effekt auch die Politik prägt. Politiker mit kindlicheren Gesichtszügen werden als weniger kompetent wahrgenommen und haben es bei Wahlen schwerer. Ernstere Gesichtszüge schaffen leichter Vertrauen.

Selbst unser Essverhalten ist betroffen. 2015 untersuchten Forscher, wie Menschen Produkte wahrnehmen, die als „bio“ gekennzeichnet sind. Eine identische Schokolade erhielt in „Bio-Verpackung“ bessere Bewertungen – sie schien leckerer und gesünder, obwohl sie gleich war.

Der Horn-Effekt – das Gegenstück

Das Gegenteil des Halo-Effekts wird als „Horn-Effekt“ bezeichnet. Ein negativer erster Eindruck ist schwer zu korrigieren. Menschen konzentrieren sich auf die Schwächen der betreffenden Person und übersehen ihre positiven Seiten. Eine Studie von 2014 belegte dieses Phänomen.

Der Horn-Effekt kann Bewerbungen erschweren. Viele HR-Manager geben offen zu, Kandidaten abzulehnen, die ihnen äußerlich nicht zusagen. So werden attraktivere, aber weniger kompetente Personen bevorzugt. Faktoren wie Übergewicht, Tattoos, Piercings oder sogar Haarstruktur und -farbe können Karrieren behindern.

Wie man sich vor dem Halo-Effekt schützt

Psychologen empfehlen mehrere Strategien, um sich vor dem Halo-Effekt zu schützen:

- Auf Fakten achten. Prüfen Sie vor Entscheidungen, ob Sie genügend objektive Informationen über die Person, Marke oder das Produkt haben.

- Informationen strukturieren. Beurteilen Sie jedes Kriterium einzeln und vermeiden Sie, Urteile von einem Bereich auf einen anderen zu übertragen.

- Eine Pause einlegen. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie entscheiden. Das reduziert die Gefahr voreiliger Schlüsse.

- A/B-Tests nutzen – besonders im beruflichen Kontext. So wird subjektive Attraktivität durch überprüfbare Daten ersetzt. Marketing setzt diese Methode besonders häufig ein.

Auch Unternehmen entwickeln Schutzmechanismen. Immer häufiger setzen sie in der Werbung auf unretuschierte Bilder oder Models mit untypischen Maßen. Im Recruiting gewinnen „Blind Auditions“ an Bedeutung: Fotos, Universitätsnamen und persönliche Details werden ausgeblendet, um Vorurteile zu vermeiden.

Fazit

Der Halo-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, die uns alle betrifft. Wir „urteilen nach dem Äußeren“ – eine tief verwurzelte Eigenart des menschlichen Gehirns. Er beeinflusst Schule, Karriere, Gesundheit, Politik und Justiz. Überall, wo Menschen bewertet werden, ist der Halo-Effekt präsent – selbst bei Marken und Produkten.

Das wichtigste Gegenmittel ist Bewusstsein. Wer den Halo-Effekt kennt, kann objektiver entscheiden – indem er auf Fakten achtet statt auf den ersten Eindruck.

Und: Sie können ihn auch für sich nutzen. Wenn ein wichtiges Vorstellungsgespräch oder Treffen bevorsteht, achten Sie besonders auf Ihr äußeres Auftreten. Ein positiver erster Eindruck kann lange zu Ihren Gunsten wirken.