Der Begriff „Ego“ fällt ständig in alltäglichen Gesprächen. Manche beklagen das aufgeblasene Ego ihres Partners oder Chefs, andere raten Freunden, ihr eigenes zu zügeln. Doch nur wenige verstehen wirklich, worum es dabei geht. In diesem Artikel werden wir klären, was das Ego aus wissenschaftlicher Sicht darstellt und welche Möglichkeiten es gibt, mit diesem Teil der eigenen Persönlichkeit richtig umzugehen.

Definition des Egos in der Psychologie

Die Geschichte des Begriffs „Ego“ in der Psychologie reicht über hundert Jahre zurück. Das heutige Verständnis unterscheidet sich erheblich von den ursprünglichen Konzepten, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden.

Freud, Jung und die klassische Psychoanalyse

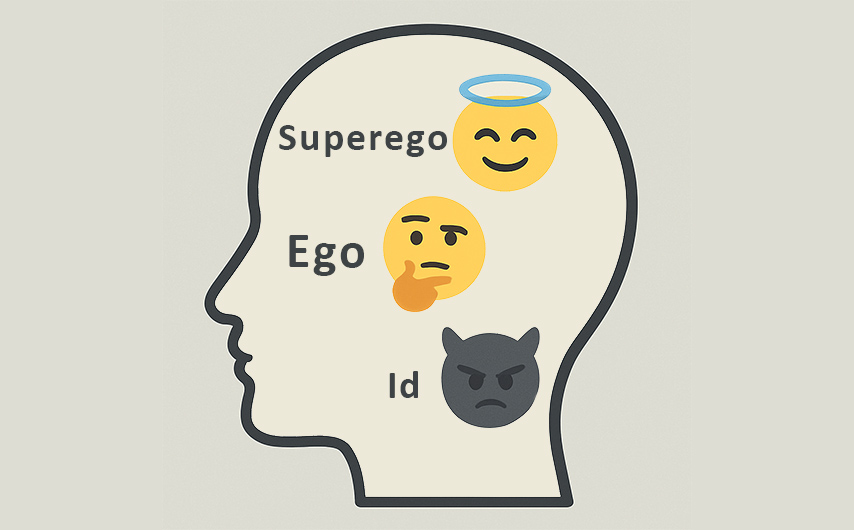

Sigmund Freud entwickelte die erste systematische Theorie des Egos im Rahmen seines Strukturmodells der Psyche. Nach dieser Theorie ist das „Ego“ der Teil unseres Bewusstseins, der als Vermittler zwischen den primitiven Trieben des „Es“ und den moralischen Forderungen des „Über-Ichs“ fungiert. Freud beschrieb das „Ego“ mit der Metapher eines Reiters, der versucht, das ungezähmte Pferd der unbewussten Triebe zu lenken.

Die Arbeit des Egos unterliegt laut Freud dem Realitäts- und Vernunftprinzip. Das bedeutet, dass diese psychische Struktur äußere Umstände und gesellschaftliche Normen berücksichtigt, wenn Bedürfnisse befriedigt werden sollen. Im Gegensatz zum „Es“, das sofortige Befriedigung anstrebt, ist das Ego in der Lage, diese aufzuschieben und Kompromisse zwischen Wünschen und Möglichkeiten zu finden.

Carl Gustav Jung schlug eine etwas andere Sichtweise auf die Natur des Egos vor. In seiner Theorie stellt das Ego das Zentrum des Bewusstseins dar, aber nicht der gesamten Psyche. Jung betonte die Begrenztheit des Egos im Vergleich zur Ganzheit der Persönlichkeit, die auch weite Bereiche des Unbewussten umfasst. Eine übermäßige Identifikation mit dem Ego trennt den Menschen, so Jung, von den tieferen Quellen psychischer Energie und Kreativität.

Alfred Adler verband die Entwicklung des Egos mit dem sozialen Kontext des menschlichen Lebens. In seiner Theorie entsteht das Ego durch die Überwindung von Minderwertigkeitsgefühlen und das Streben nach Bedeutung in der Gesellschaft. Adler war der Erste, der darauf hinwies, wie soziale Faktoren die Persönlichkeitsbildung, moralische Prinzipien und Charaktereigenschaften prägen.

Moderne Ansätze

Die moderne Psychologie betrachtet das Ego aus unterschiedlichen Perspektiven. Die kognitive Richtung definiert es als ein System von Selbstvorstellungen – also die Überzeugungen eines Menschen über seine Fähigkeiten, Grenzen, Werte und seinen Platz in der Gesellschaft.

Die humanistische Psychologie betonte die positiven Aspekte des Egos. Vertreter dieser Richtung sehen ein gesundes Ego als notwendige Voraussetzung für Selbstverwirklichung. Ohne ein stabiles Selbstgefühl kann der Mensch weder sein Potenzial entfalten noch stabile Beziehungen zu anderen aufbauen.

Einige Psychologen schlagen vor, das Ego als temporäre Struktur des Bewusstseins zu betrachten, die sich erweitern und transformieren kann. Dieser Ansatz bestreitet nicht die Bedeutung des Egos für das Alltagsleben, weist aber auf die Möglichkeit hin, über seine gewohnten Grenzen hinauszugehen.

Wie der Begriff „Ego“ im Alltag verzerrt wurde

Der alltägliche Gebrauch des Begriffs „Ego“ unterscheidet sich stark vom wissenschaftlichen Verständnis. In der Umgangssprache ist er zu einem Synonym für Arroganz und Selbstverliebtheit geworden. Eine solche Deutung verkennt die wesentlichen Funktionen des Egos und seinen positiven Einfluss.

Heute wird das Ego im allgemeinen Sprachgebrauch meist mit negativen Persönlichkeitsmerkmalen assoziiert. Oft wird darüber gesprochen, das Ego müsse „gebändigt“, „unterdrückt“ oder gar „vernichtet“ werden. Durch das Unverständnis seiner Bedeutung für die psychische Gesundheit wird der Begriff häufig mit moralischen Bewertungen oder Eigenschaften wie Egozentrismus verwechselt.

In der Psychologie hingegen gilt das Ego als notwendiger Bestandteil der Psyche, ohne den ein normales Funktionieren unmöglich wäre. Probleme entstehen nicht durch die Existenz des Egos selbst, sondern durch Störungen in seiner Entwicklung und Struktur.

Psychologische Mechanismen des Egos

Die Arbeit des Egos umfasst zahlreiche miteinander verbundene Prozesse, die die Anpassung des Menschen an verschiedene Ereignisse und Veränderungen in seiner Umwelt gewährleisten. Einige davon laufen automatisch und unbewusst ab und bilden die Grundlage für das Selbstbild und die Interaktion mit der Außenwelt.

Hauptfunktionen des Egos

Selbstregulation ermöglicht es dem Menschen, impulsive Triebe zu kontrollieren und im Einklang mit langfristigen Zielen zu handeln. Diese Funktion entwickelt sich allmählich von der Kindheit an und formt sich wahrscheinlich während des gesamten Lebens. Forschungen zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zur Selbstregulation und dem Lebenserfolg.

Eine gesunde Realitätsprüfung hilft, Ereignisse von deren subjektiver Interpretation sowie Fantasie von Fakten zu unterscheiden. Dank dieser Funktion kann der Mensch die Realität angemessen wahrnehmen und realistische Pläne schmieden. Störungen in dieser Funktion des Egos können zu unterschiedlichen psychischen Problemen führen.

Die Integration von Erfahrungen verbindet einzelne Erlebnisse zu einem kohärenten Lebensbild. Das Ego erschafft eine zusammenhängende persönliche Geschichte, gibt vergangenen Erfahrungen Sinn und bildet die Grundlage für zukünftiges Handeln. Ohne diese Funktion wäre es unmöglich, aus Erfahrungen zu lernen.

Abwehrmechanismen

Die Abwehrfunktion des Egos besteht aus unbewussten Strategien, die Angst reduzieren und das innere Gleichgewicht aufrechterhalten. Die klassische Klassifikation der Abwehrmechanismen umfasst:

- Verdrängung – das Entfernen schmerzlicher Erinnerungen und unakzeptabler Wünsche aus dem Bewusstsein;

- Rationalisierung – das Erfinden logischer Erklärungen für emotional motivierte Handlungen;

- Projektion – das Zuschreiben eigener, nicht akzeptierter Eigenschaften auf andere Menschen;

- Sublimierung – die Umwandlung unakzeptabler Impulse in konstruktive Tätigkeit;

- Verleugnung – die Weigerung, offensichtliche, aber schmerzhafte Tatsachen der Realität anzuerkennen.

Diese Abwehrmechanismen nutzt jeder Mensch in gewissem Maße. Probleme entstehen, wenn sie starr und unflexibel werden, sich nicht mehr anpassen und die Realitätswahrnehmung beeinträchtigen. Reifere Abwehrmechanismen wie Sublimierung oder Humor fördern die Anpassung, während Verleugnung erhebliche Lebensschwierigkeiten verursachen kann.

Ego und Selbstwertgefühl

Die Bildung des Selbstwertgefühls steht in engem Zusammenhang mit der Funktionsweise des Egos. Ein gesundes Ego unterstützt ein realistisches Selbstbild, das auf einer objektiven Bewertung von Erfolgen und Misserfolgen beruht. Dieses Selbstwertgefühl bleibt relativ stabil, kann sich jedoch durch neue Erfahrungen verändern.

Narzisstische Tendenzen entstehen oft als Kompensation tiefer Unsicherheit. Hinter der Fassade von Größe verbirgt sich ein fragiles Ego, das ständige Bestätigung von außen benötigt. Studien zeigen, dass Menschen mit narzisstischen Zügen besonders stark auf Bedrohungen ihres Selbstwerts reagieren.

Die Abhängigkeit von äußerer Bewertung wird problematisch, wenn ein Mensch seinen Wert ausschließlich durch die Meinung anderer definiert. Diese Haltung macht das Selbstwertgefühl instabil und verletzlich. Jede Kritik wird als Katastrophe empfunden, während Lob nur eine kurzzeitige Euphorie auslöst, die schnell neuen Zweifeln weicht.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Narzissmus-Test machen.

Kognitive Verzerrungen

Das Ego spielt eine aktive Rolle bei der Informationsverarbeitung, wobei es diese oft verzerrt, um ein positives Selbstbild aufrechtzuerhalten. Eine interessante Meta-Analyse zahlreicher Studien zu diesem Thema zeigt, dass die meisten Menschen dazu neigen, die Realität zu ihren Gunsten zu verzerren, ihre Fähigkeiten zu überschätzen und ihren Beitrag zu überbewerten. Dies geschieht meist durch folgende Mechanismen:

- selektive Aufmerksamkeit – wir nehmen nur das wahr, was unser Selbstbild bestätigt;

- attributive Verzerrungen – Erfolge schreiben wir uns selbst zu, Misserfolge äußeren Umständen oder anderen Menschen;

- Überlegenheits-Effekt – Überschätzung der eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu anderen und Interpretation unklarer Situationen zu unseren Gunsten;

- rückblickende Verzerrungen – wir verändern Erinnerungen, um unser Selbstwertgefühl zu stabilisieren.

Diese Mechanismen formen eine subjektive Realität, in der jeder von uns lebt. Niemand ist davon völlig frei, der Unterschied liegt nur im Ausmaß. Das Bewusstsein dieser Verzerrungen ist der erste Schritt zu einer objektiveren Wahrnehmung von sich selbst und der Welt.

Wenn das Ego außer Kontrolle gerät

Probleme mit dem Ego äußern sich auf verschiedene Weise, führen aber immer zu Schwierigkeiten – entweder für die Person selbst oder für ihr Umfeld. Ein übermäßig starkes oder im Gegenteil sehr schwaches Ego erschwert gesunde Beziehungen, Zielerreichung und Lebenszufriedenheit.

Empfindlichkeit ist ein erstes Anzeichen für Ego-Probleme. Der Mensch interpretiert neutrale Bemerkungen als persönliche Angriffe, sieht Hintergedanken, wo keine sind, und fühlt sich ständig unterschätzt. Dahinter steckt oft eine tiefe Unsicherheit, die das Ego durch übermäßige Wachsamkeit gegenüber möglichen Bedrohungen zu kompensieren versucht.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Selbstwerttest machen.

Eine aggressive Verteidigung zeigt sich im Drang, die eigene Überlegenheit zu beweisen. Solche Menschen verwandeln jedes Gespräch in einen Wettbewerb, können schwer andere Meinungen akzeptieren und reagieren empfindlich auf die Erfolge anderer. Studien zeigen, dass solches Verhalten oft die Angst kaschiert, bedeutungslos zu sein.

Das Bedürfnis nach Anerkennung führt dazu, dass ein Mensch lebt, als stünde er ständig auf der Bühne. Jedes Handeln wird auf die mögliche Reaktion des Publikums abgestimmt. Eigene Wünsche treten in den Hintergrund, was wiederum Unzufriedenheit erzeugt und das Ego zu noch stärkerem Bestätigungsdrang antreibt.

Die Rolle des Egos in zwischenmenschlichen Konflikten

Die meisten Konflikte zwischen Menschen beruhen auf einer Kollision ihrer Egos. Jede Seite verteidigt ihr Selbstbild, und dieser Schutz wird oft wichtiger als das eigentliche Thema des Streits. Das Verständnis dieses Mechanismus ermöglicht einen neuen Blick auf Konflikte.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Konfliktverhaltenstest machen.

Typische Ego-Konfliktszenarien umfassen persönliche Angriffe, Eskalationen aufgrund verletzten Stolzes, Rachsucht und die Unfähigkeit, Fehler einzugestehen.

In Arbeitsumgebungen schaffen Ego-Probleme ein toxisches Klima. Mitarbeiter verschwenden Energie auf Intrigen statt auf Aufgaben. Führungskräfte unterdrücken Initiative aus Angst vor Konkurrenz.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Teamrollen-Test machen.

Auch Beziehungen leiden, wenn Partner mehr mit der Verteidigung ihres Egos als mit dem Aufbau von Vertrauen beschäftigt sind. Jeder Streit wird zu einem Kampf um Dominanz. Die Fähigkeit, Fehler einzugestehen, wird als Schwäche missverstanden – nicht als Zeichen von Reife.

Extreme Erscheinungsformen

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine extreme Form von Ego-Problemen. Menschen mit dieser Störung leben in einer Fantasiewelt eigener Großartigkeit. Sie fordern Sonderbehandlung, nutzen andere aus und sind kaum zu Empathie fähig. Hinter der äußeren Sicherheit verbirgt sich ein äußerst verletzliches Ego, das ständige Bestätigung benötigt.

Die antisoziale Persönlichkeitsstörung ist ebenfalls mit einer Ego-Pathologie verbunden, zeigt sich jedoch anders. Hier ist das Ego so stark von moralischen Normen abgetrennt, dass der Mensch ohne Schuldgefühle die Rechte anderer verletzt. Das Fehlen von Reue und Empathie macht solche Personen für die Gesellschaft gefährlich.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Soziopathie-Test machen.

Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ebenfalls durch ein instabiles Ego gekennzeichnet. Der Mensch hat kein stabiles Selbstbild; sein Selbstwert schwankt stark zwischen Idealisierung und Selbstabwertung.

Auf unserer Website können Sie einen kostenlosen Borderline-Test machen.

Probleme der Selbstregulation bei verschiedenen Störungen hängen häufig mit einem Mangel an Ego-Funktionen zusammen. Impulsivität, Unfähigkeit zur Aufschiebung von Bedürfnissen und Schwierigkeiten bei der Planung weisen auf unzureichend entwickelte Regulationsmechanismen hin.

Wie kann man sein Ego kontrollieren?

Die Arbeit mit dem Ego erfordert ein fein austariertes Gleichgewicht. Es geht nicht darum, diesen Teil der Psyche zu unterdrücken oder zu zerstören, sondern ein bewusstes Verhältnis zu seinen Erscheinungsformen zu entwickeln. Die moderne Psychologie bietet verschiedene wirksame Ansätze:

Achtsamkeit und Selbstreflexion

Regelmäßige Achtsamkeitspraxis hilft, die Fähigkeit zu entwickeln, eigene Gedanken und Emotionen zu beobachten. Das Führen eines Tagebuchs ermöglicht es, Reaktionsmuster des Egos auf wiederkehrende Reize zu erkennen. Mit der Zeit wird klar, welche Auslöser Abwehrmechanismen aktivieren – Kränkungen, der Wunsch, Eindruck zu machen, Angst vor Kritik usw. Diese Fähigkeit schafft Raum für bewussteres Handeln.

Auf unserer Website können Sie den kostenlosen Achtsamkeitsfragebogen ausfüllen.

Die „Pause“-Technik schafft Raum zwischen Reiz und Reaktion. Statt automatisch auf eine Provokation zu reagieren, lernt man, tief durchzuatmen und sich zu fragen: „Was genau versucht mein Ego gerade zu verteidigen?“ Diese einfache Frage verändert oft die Perspektive und ermöglicht eine konstruktivere Antwort. Studien zeigen, dass Achtsamkeitstrainings Aggression verringern. Teilnehmende reagieren weniger reaktiv und zeigen mehr Empathie.

Kognitiv-behaviorale Techniken

Die Identifikation automatischer Gedanken ist ein wichtiger Schritt in der Arbeit mit dem Ego. Viele Reaktionen werden durch schnelle, wertende Gedanken ausgelöst, die so flüchtig sind, dass sie unbemerkt bleiben. Wenn man lernt, diese Gedanken wahrzunehmen, kann man beginnen, sie zu verändern.

Reframing – das Umformulieren – ermöglicht es, Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Statt „Sie wollten mich absichtlich demütigen“ könnte man denken: „Vielleicht haben sie ihre Meinung geäußert, ohne über meine Gefühle nachzudenken.“ Diese Neuformulierung senkt die emotionale Spannung und öffnet Raum für Dialog.

Die „Pro-und-Kontra“-Technik hilft, Situationen objektiv zu bewerten. Schreiben Sie alle Argumente auf, die Ihre Interpretation eines emotionalen Ereignisses stützen oder widerlegen. Oft zeigt sich, dass die ursprüngliche Einschätzung durch Abwehrmechanismen verzerrt war.

Selbstmitgefühl und Selbstwert

Die Entwicklung von Selbstmitgefühl ist eine Alternative zum ständigen Kampf um Selbstbestätigung. Statt den eigenen Wert beweisen zu müssen, lernt man, sich selbst mit Wärme und Verständnis zu begegnen – besonders in Momenten des Scheiterns. Stellen Sie sich vor, was Sie einem guten Freund in derselben Situation sagen würden – und sagen Sie es zu sich selbst.

Die Arbeit mit dem inneren Kritiker erfordert das Bewusstsein, dass das Ego Selbstkritik als vermeintlichen Schutz nutzt: „Wenn ich mich selbst bestrafe, kann mir niemand anders wehtun.“ Doch diese Strategie führt zu chronischem Stress und Energieverlust. Statt harter Selbstkritik sollte man konstruktives Feedback kultivieren.

Der Spiegel-Effekt in Beziehungen

Enge Beziehungen sind das beste Labor für die Arbeit mit dem Ego. Der Partner spiegelt oft jene Persönlichkeitsaspekte, die man selbst nicht akzeptiert. Was uns am anderen am meisten stört, weist häufig auf unsere eigenen ungelösten Themen hin.

Konflikte zur Selbsterkenntnis zu nutzen, verwandelt schwierige Situationen in Wachstumschancen. Die einfache Frage „Was sagt diese Situation über mich aus?“ bedeutet nicht, alle Schuld zu übernehmen, sondern den eigenen Anteil an der Dynamik zu erkennen.

Das Üben von Verletzlichkeit durchbricht die Schutzmauer des Egos. Das Eingeständnis eigener Ängste, Zweifel und Fehler gegenüber einem nahestehenden Menschen schafft echte Nähe.

Sollte man das Ego zähmen?

Die Frage, ob man mit dem Ego arbeiten sollte, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Aktuelle Studien zeigen, dass sowohl ein zu starkes als auch ein zu schwaches Ego das psychische Wohlbefinden beeinträchtigen kann.

Diese Studie fand einen U-förmigen Zusammenhang zwischen Narzissmus und Lebenszufriedenheit. Menschen mit durchschnittlichen Werten zeigten das höchste Wohlbefinden, während extreme Ausprägungen – sowohl übermäßiger Narzissmus als auch dessen völliges Fehlen – mit Problemen verbunden waren. Das bedeutet: Für ein glückliches Leben braucht man ein gesundes Maß an „Selbstliebe“, was direkt mit einem normalen, stabilen Ego verknüpft ist.

Bei niedrigem Selbstwert können Versuche, das Ego zu „reduzieren“, depressive Symptome verstärken. Solche Menschen müssen im Gegenteil ihr Selbstwertgefühl stärken und lernen, ihre Grenzen zu wahren. Therapeutische Arbeit zielt hier darauf ab, ein stabileres und positiveres Selbstbild aufzubauen.

Auch der kulturelle Kontext spielt eine wichtige Rolle. In individualistischen Kulturen moderner westlicher Gesellschaften ist ein gesundes Ego für erfolgreiche Anpassung notwendig. In kollektivistischen Gesellschaften – etwa in einigen asiatischen Ländern – kann ein übermäßiger Fokus auf Individualität dagegen zu Schwierigkeiten führen. Es gibt keine universelle Lösung – entscheidend ist das Gleichgewicht im jeweiligen Umfeld.

Gesundes vs. dysfunktionales Ego

Ein gesundes Ego zeichnet sich durch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit aus. Der Mensch kann es kontrollieren, erkennt seine Erfolge und Misserfolge an, ohne sie zu übertreiben. Das Selbstwertgefühl bleibt stabil, aber offen für neue Erfahrungen. Eine Person mit gesundem Ego kann sich über die Erfolge anderer freuen, Fehler eingestehen und Kritik annehmen.

Ein dysfunktionales Ego zeigt sich in Extremen. Der Mensch versucht entweder ständig, seine Überlegenheit zu beweisen, oder wertet sich chronisch ab. Jede Bedrohung des Selbstwerts löst Panik oder Wut aus. Beziehungen dienen der Bestätigung des Egos, nicht echter Nähe.

Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ego hilft, sich in der sozialen Welt zu orientieren, Ziele zu setzen und diese zu erreichen, sowie eigene Interessen zu schützen. Probleme entstehen nicht durch das Vorhandensein des Egos, sondern durch sein Ungleichgewicht. Ziel der Arbeit mit dem Ego ist nicht seine Zerstörung, sondern bewusste Steuerung.

Fazit

Das Ego ist ein wesentlicher Bestandteil jedes Menschen – keine negative Charaktereigenschaft. Die moderne Psychologie betrachtet das Ego als notwendige Struktur der Psyche, die Anpassung an die Realität, Aufrechterhaltung der Identität und Verhaltensregulierung ermöglicht. Das Ego hilft uns, Ziele zu setzen und sie trotz Schwierigkeiten zu verfolgen.

Probleme entstehen nicht durch das Vorhandensein des Egos selbst, sondern durch Störungen seiner Funktionen. Ein übersteigertes Ego führt zu Konflikten und Isolation, ein zu schwaches macht den Menschen verletzlich und abhängig. Die Aufgabe jedes Einzelnen besteht darin, ein gesundes, flexibles Ego zu entwickeln, das seine Funktionen erfüllen kann. Das Ziel ist nicht, das Ego zu besiegen, sondern psychische Reife zu erreichen – einen Zustand, in dem das Ego zu einem bewussten Werkzeug und zu einem wichtigen Helfer auf dem Weg zu einem erfüllten, glücklichen Leben wird.